На сайте факультета фундаментальной медицины МГУ она сокращенно называется ЛИМА, хотя ее темы никак не связаны со столицей Перу. Лаборатория исследования механизмов апоптоза работает по двум основным направлениям. Первое – изучение самого апоптоза, одного из типов программируемой клеточной гибели (или, как любят писать журналисты, клеточного «самоубийства»). Но типов гибели клеток существует более 10, и между ними есть взаимодействия и переключатели. Это похоже на перевод стрелок на железной дороге: если подавить один путь, можно толкнуть клетку на другой. Поэтому второе направление – изучение того, каким образом разные типы гибели взаимодействуют друг с другом и как это можно использовать, чтобы убить устойчивую к гибели раковую клетку. «Газета.Ru» приглашает читателей отправиться в путешествие по лаборатории, узнать о ее истории, послушать байки сотрудников и, возможно, понять, найдете ли вы там работу своей мечты.

Радость жизни и приключения научных статей

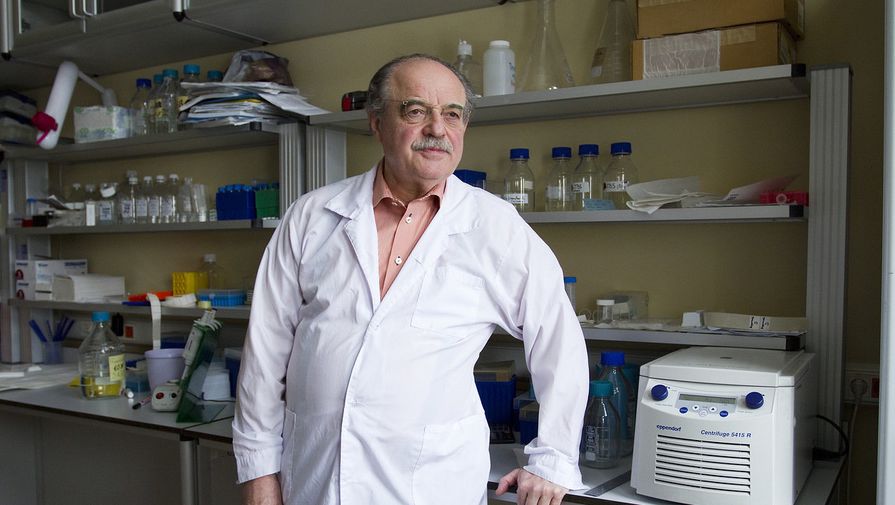

Борис Животовский – доктор биологических наук, руководитель Лаборатории исследования механизмов апоптоза и профессор Каролинского института в Швеции на одной из конференций, – принимает нас в своем кабинете в десять утра. На девять у ученого была назначена другая встреча, а мы застали его за отправлением статьи в международный научный журнал. Эта статья станет шестидесятой с момента открытия лаборатории. 57 уже опубликованы, а еще две лежат на рецензировании: одна в узкотематическом, но очень уважаемом журнале Autophagy и вторая – в довольно известном научном журнале широкого профиля Scientific Reports, принадлежащем издательской группе Nature Publishing Group.

Ученый листает большой вордовский файл, где перечислены все достижения сотрудников. Кроме тех 57-ми статей в международных научных журналах 11 опубликованы на русском языке. Руководитель признается, что старается изменить мышление молодых сотрудников: когда-то они радовались каждой появившейся статье, а теперь сами просят подождать с публикацией, чтобы наработать побольше результатов и напечатать их на страницах журнала с более высоким импакт-фактором.

«Мы живем в России и, естественно, не против публиковаться на русском – подчеркивает Борис Давидович. – Проблема в том, что у самого уважаемого журнала на русском языке в области наук о жизни, Acta Naturae, импакт-фактор всего 1,7. Редакция делает много для поднятия его авторитета, но все требует времени. Необходимо также отметить, что РНФ, недавно созданный, очень важный и уважаемый Фонд поддержки науки, приветствует публикации грантодержателей в высокорейтинговых журналах».

На вопрос, не грустят ли молодые сотрудники, глядя, как другие быстро защищаются, опубликовав побольше статей в журналах с не очень высоким рейтингом, и радуются жизни, Борис Давидович хмурится: «Такая радость жизни – это в другом месте, если можно». Судя по всему, его план работает. Гелина Копеина, ведущий научный сотрудник и кандидат биологических наук, зашедшая распечатать какие-то документы, отвечает так: «Стратегии побыстрее и больше опубликоваться, может быть, где-то работают, но мы хотим донести свои результаты до максимального количества людей, представив их в престижных журналах. В этом нет никакой дискриминации – все наши русскоязычные коллеги читают международные научные журналы».

Человек, ответственный за статью, составляет план параллельно с руководителем. Потом они вместе читают, правят и приходят к общему решению. Но на этом этапе приключения научной статьи далеко не заканчиваются. Как-то раз Животовский с коллегами написал статью и отправил в научный журнал вопрос, будет ли редакции интересна такая тема. Редактор согласилась. На статью пришло три положительные рецензии, содержащие примерно по десять вопросов (по словам Животовского, ситуация вполне нормальная). Ответить на большинство из них не составляло труда, однако один вопрос оказался настолько интересным, что для ответа на него потребовалось дополнительное исследование. В свете полученных данных вся статья зазвучала по-новому, и ее переписали. Рецензенты оценили этот вариант значительно выше, чем предыдущий, и рекомендовали опубликовать его. Но редактор пришла в замешательство и написала, что журнал публикует только теоретические работы. Животовский ответил, что это не его «вина» – эксперимент был проведен, чтобы ответить на вопрос рецензента. Редактор подумала и предложила опубликовать статью, но сократить ее, так как обьем превышал допустимую норму журнала. Aвторы статьи не смогли найти в ней лишнего, и Борис Животовский решил предоставить редактору полную свободу в сокращении. Подумав еще и посоветовавшись с редколлегией, она поняла, что урезать там нечего. В итоге статья в 17 журнальных страниц с экспериментальной частью вышла в очень престижном теоретическом журнале.

«Самое интересное, что после этой статьи мы начали три абсолютно новых проекта, – рассказывает Животовский. – Мы изучали основные регуляторы апоптоза – белки под названием каспазы. Для того, чтобы стать активными, они должны пройти через несколько химических реакций. Но к тому же все белки в клетке, после того, как они синтезировались, подвергаются определенным модификациям: к ним присоединяются какие-то группы, например, азотные или фосфорные, или убирается что-то, в общем, так называемые посттрансляционные модификации. И мы решили выяснить, как эти модификации менялись в процессе эволюции и насколько они важны для функционирования каспаз. Мы работаем на клетках человека, но задумались: а где эти белки на эволюционной лестнице появились и где начали работать? Какой тип клеточной гибели появился первым и на каком эволюционном этапе? И еще один проект у нас только в «загашнике» лежит – если здесь все получится, сделаем и его». Делиться деталями задуманных проектов ученый не стал: слишком конкурентная среда.

Мегагрант: «до» и «после»

В файле с достижениями лаборатории – не только научные статьи. Есть там и главы в книгах, выступления и стендовые доклады на 75 конференциях, десятки премий и побед в конкурсах молодых сотрудников, 2 защитившихся аспиранта каждый год, лекционные курсы для студентов МГУ, коллег со всей страны, студентов Первого МГМУ им. Сеченова и даже школьников в «Сириусе» – видно, что жизнь в лаборатории кипит. Глядя на такую разнообразную и плодотворную деятельность, удивительно вспоминать, что начинать в 2010 году, после получения мегагранта, пришлось практически с нуля. И это был не просто переезд ученого из одной лаборатории в другую, а участие в возрождении целого научного направления в стране.

А началась эта история очень давно. «В СССР проблемой клеточной гибели занималось несколько лабораторий (наша в Ленинграде, лаборатория в Пущино, в Обнинске при Институте медицинской радиологии и в Институте биофизики в Москве», – рассказал Борис Животовский. Сам термин «апоптоз», по его словам, появился в 1972 году, а в 1980 году в «Энциклопедии науки» написали первую статью об этом процессе. Автор (по совместительству – автор первой научной публикации про апоптоз) закончил тем, что предложил желающим заняться этой проблемой обращаться за консультацией в базовые лаборатории, занимающиеся разными аспектами клеточной гибели – морфологией, биохимией. Таких лабораторий в мире было мало, по биохимии в то время существовало всего три, одной из которых и была лаборатория в Ленинграде.

«После Чернобыля, в восемьдесят седьмом году, мы получили Государственную премию СССР за разработку механизмов радиационно-индуцированной клеточной гибели и их использование для выяснения патогенеза лучевой болезни. Я тогда был самым молодым, единственным кандидатом наук в этой команде, – вспоминает Борис Животовский. – Но после распада СССР все исследования по разным причинам прекратились».

Сейчас в России работающих на хорошем уровне по тематике гибели клеток лабораторий немного – две в Новосибирске, две – в Институте биоорганической химии РАН, одна – в Пущино, одна в Санкт Петербурге. Учитывая, что в патогенезе многих заболеваний решающую роль играют нарушения программы гибели клеток, это действительно мало. Недавно очень хорошую работу опубликовали сотрудники кафедры гистологии биофака МГУ под руководством проф. Онищенко. Борис Животовский и его коллеги с большим удовольствием написали им поздравление. Интерес к теме снова начал расти – когда ученый читал первый курс лекций о клеточной гибели, на него приезжали более 100 участников из разных городов России – даже из Ростова-на-Дону.

Но мегагрант не вечный, и когда он закончился, началась, как говорит Животовский, «жизнь обычная». Но благодаря тому, что сотрудники сплотились, не сдались и не ушли, постепенно стали выигрывать новые гранты поменьше, и лаборатория продолжила жить. С годами люди менялись, в итоге из самого первого состава никого не осталось – кто-то заканчивал, с кем-то расставались. «Я всегда говорю сотрудникам: вариант получать деньги и немножко работать меня не устраивает. Надо хорошо работать, и за это уже получать зарплату (Заработать!)», – подчеркивает руководитель. Недавно появились молодежные гранты от РНФ, один из которых в прошлом году получила сотрудница лаборатории Гелина Копеина. А буквально на днях стало известно, что аспирантка Полина Максимчик выиграла «Мой первый грант» в РФФИ.

Борис Давидович считает, что смена сотрудников и даже поколений в лаборатории необходимы. Новые люди приносят свежий взгляд. Да, им требуется время на освоение методов, но скорость выполнения проекта от этого не страдает.

Восхищенная молодежь и нобелевский лауреат

В Санкт-Петербурге в октябре пройдет 26-я ежегодная Европейская конференция по апоптозу. Она проводится под эгидой European Cell Death Organization (Европейской организацией клеточной гибели). Это самая старая и одна из самых престижных конференций в данной области знаний. Борис Животовский принимал участие в организации 24-х из них, лично организовывал две в Стокгольме, и теперь ему вместе с сотрудницей ЛИМА Инной Лаврик и профессором Института Цитологии Санкт-Петербурга Николаем Барлевым доверили провести очередную конференцию, первую в России. Среди приглашенных докладчиков – создатель двух первых зарегистрированных FDA препаратов на основе клеточной гибели. Еще один докладчик – Лауреат премии трех профильных журналов (Cell Death and Differentiation, Cell Death and Disease и Cell Death and Discovery), который специализируется не только на выяснении роли гибели клеток в регуляции воспаления, но и принимает участие в разработке новых противоопухолевых препаратов.

Ученый волнуется: несмотря на столь именитых докладчиков, участники конференции могут не доехать – и вовсе не из-за своих политических взглядов. «На днях было объявлено, что виза для россиян в некоторых стран (и, соответственно, для граждан этих стран в Россию) подорожала, и теперь будет стоить 80 евро, – сетует биолог. – Для молодых ученых это довольно большая сумма». Когда конференция проводилась в странах шенгенской зоны, проблем у участников из европейских стран не возникало. С другой стороны, организаторы очень надеются на активное участие российских ученых, которым в этом году виза не нужна. Шанс услышать сразу столько известных специалистов в России выпадает не так часто. Сам Животовский всегда старается отправить на конференцию кого-то из молодых сотрудников: «Мы в лаборатории специально деньги каждый год откладываем, чтобы хотя бы кто-то один съездил. Приезжают совершенно восхищенные».

Опыт организации подобных конференций у ученого немаленький. В 1999 году Борис Животовский был избран генеральным секретарем организации (об ассоциации этой должности с СССР он не преминул пошутить в своей вступительной речи), которым он пробыл девять лет. Потом пять лет он был президентом организации, а сейчас является членом бюро.

В 2016 году ученый организовывал Нобелевскую конференцию, посвященную клеточной гибели. «Нобелевский комитет по физиологии или медицине каждый год проводит 1-2 конференции, – рассказывает Борис Животовский. – И вы понимаете, какая конкуренция? Бывает, что тематику выбирают раз в 10-20 лет». Однако апоптозу повезло: с начала века прошло уже три конференции по клеточной гибели: конференции 2001 и 2016 года предшествовали вручению Нобелевских премий по этой тематике (в 2002 – за изучение механизмов программируемой гибели, в 2016 – за аутофагию), а конференция 2010 года была приурочена к двухсотлетнему юбилею Каролинского института. Организовывал ее, как и две другие, Борис Животовский, а после конференции нобелевский лауреат 2002 года прислал ему письмо по электронной почте: «Dear Boris, as you might know, this conference wasn't the first one, to which I attended. However, I must to admit, that it was the best one» («Дорогой Борис, как вы, наверное, знаете, эта конференция не была первой, в которой я участвовал. Однако, следует заметить, она была самой лучшей»).

Прогресс в этой области движется очень быстро, и доклады на нобелевских конференциях оказались очень показательными: «Если на первой конференции 100% докладов было о специфических механизмах гибели клеток, причем в основном апоптоза, то в 2010 году примерно половина докладов предполагали, как соотнести данные о механизмах различных типов гибели с патофизиологией ряда заболеваний. А в 2016 году процентов восемьдесят докладов заканчивались тем, что у авторов найдены мишени для воздействия или тестируется какой-то препарат», – комментирует ученый.

От зародыша сосны к метастазам

Но дорога от молекулярного механизма к лекарству далеко не всегда так пряма и очевидна. Бывает, что открытия приходят с самой неожиданной стороны. Около пятнадцати лет назад к Животовскому в Каролинский институт пришел сын его ленинградского коллеги, изучающий в Шведском университете сельскохозяйственных наук генетику сосны. Сосна для шведов – не просто дерево, а один из главных природных ресурсов и сырье для производства мебели.

«Приходит он и говорит, что в процессе развития сосны все клетки в эмбрионе умирают и лишь одна дает старт росту… Я ему – да это классический пример программируемой клеточной гибели! Одна клетка, которая остается, дает жизнь растению. Он спрашивает, можно ли проверить – отвечаю, нужно! Обсудили, как, – рассказывает Борис Животовский. –По результатам исследования написали статью и в список авторов включили меня, но я отказался, так как не являюсь специалистом в области физиологии растений. Но потом поддался на уговоры, согласившись с аргументом, что вклад в исследование был важным. Статью опубликовали в журнале с импакт-фактором около 15».

Затем посоветовал коллегам из сельскохозяйственного института изучить морфологию этого процесса. Оказалось, что картина заметно отличалась от апоптоза. На тот момент в научной среде велись дискуссии, может ли «клеточное самоубийство» у растений происходить также, как и у животных. Само слово «апоптоз» происходит от древнегреческого ἀπόπτωσις – «листопад». Однако в реальности, как выяснилось, у растений при опадении листьев чаще включается другой путь клеточной гибели – аутофагия.

Здесь уж Борис Животовский наотрез отказался ставить свою подпись к статье – он не занимается ни растениями, ни морфологией гибели их клеток. Статья была отправлена на рецензирование, но и тут настигла его: главный редактор журнала, не зная истории появления этой работы, предложил ему написать комментарий…

Следующий этап – изучение биохимии процесса. Здесь Борис Давидович снова помогал советами: «Они полтора года работали, обнаружили очень интересные вещи, и статья вышла в хорошем журнале – PNAS. Здесь уж я не сопротивлялся стать соавтором. А потом оказалось, что в процессе гибели клеток эмбриона большое значение имеет неизвестная протеазная активность, которую очень интересно изучить». В отличие от каспаз, которые участвуют в развитии апоптоза у животных, у растений есть семейство белков – метакаспазы. По названию понятно, что это ферменты, которые должны что-то разрезать, но никто не знал ни одного субстрата, который они могут расщепить. Исследовали, нашли субстрат, им оказалась тюдор-стафилококковая нуклеаза, или TSN. Рецензенты были очень положительно настроены, но прислали около 40 вопросов. Некоторые были очень интересными, например, что же с этим белком-субстратом происходит у млекопитающих, раз он у них тоже есть. Второй вопрос касался молекулярной биологии в растительной клетке – как регулируется процесс разрезания TSN. Ответа никто не знал.

«У нас не было опыта проведения экспериментов для ответа на один из вопросов. Необходимо было либо осваивать новый метод (а времени – в обрез), либо найти исследователей, работающих в данной области. Выяснили, что такая научная группа есть. Ее руководитель работает в Хельсинки и в США. Даже у него, имеющего большой опыт, работа заняла четыре месяца», – рассказывает Борис Животовский. В это время его лаборатория продолжала исследовать, что происходит с белком TSN в клетках человека. Было обнаружено, что в раковых клетках после воздействия химиопрепарата белок TSN тоже распадается. Но какой фермент может резать его? Поиск этого фермента Животовский поручил постдоку. Обнаружилось, что эту работу выполняет одна из каспаз – казпаза-3. В итоге статья об исследовании вышла в Nature Cell Biology.

Чтобы ответить на вопрос, для чего в раковых клетках TSN расщепляется, ученые подключили к исследованию биоинформатиков, биохимиков, клиницистов во главе с другим постдоком – выпускницей МГУ, и обнаружили, что как во всех исследованных культурах клеток, так и в клинических образцах, полученных от больных аденокарциномой легкого, уровень экспрессии данного белка увеличен.

«Кроме того, была установлена цепь событий, включающая взаимодействие по крайней мере трех белков, в том числе и TSN, отвечающая за устойчивость аденокарциномы легких к химиотерапии, – добавляет Борис Животовский. – Известно, что аденокарцинома легких имеет тенденцию к метастазированию. В этом процессе также принимает участие белок TSN. В настоящее время работы продолжаются». Так исследование зародыша сосны помогает раскрыть одну из загадок аденокарциномы легкого.

Работа и отдых

Но особенно много лаборатория занимается все-таки каспазами, в частности, каспазой-2. «Этот фермент запускает гибель клетки при повреждении ДНК, – поясняет занимающаяся проектом Гелина Копеина. – Однако у него, по-видимому, есть множество других функций, не связанных напрямую с апоптозом, и сейчас мы изучаем это не только на клетках выделенных линий человека, но и на животных. Это одно из направлений, в котором мы обнаружили несколько весьма интересных свойств работы данного фермента. Другое направление связано с изучением устойчивости опухолевых клеток к разным воздействиям. Мы изучаем работу белков, которые противодействуют апоптозу (антиапоптотических белков). Один из белков этого класса – MCL-1, и мы ищем, как химически подавить его активность в клетках. В таком случае способность клетки сопротивляться вызванному лекарствами апоптозу сильно снизится, будет проще убивать раковые клетки и обходить резистентность некоторых типов опухоли к онкологическим препаратам».

Гелина работает в Лаборатории исследования механизмов апоптоза уже почти шесть лет. Поначалу, признается Борис Животовский, брать ее не хотели: она пришла из патентного бюро и опыта экспериментальной работы было не много. Но, разговорившись с ней, стало понятно, что девушка очень хочет работать. Дали ей полгода испытательного срока, но уже через два месяца ее взяли в штат. Сейчас она – научный руководитель аспиранта и нескольких дипломников МГУ, а в прошлом году первый аспирант под ее руководством защитился.

На вопрос, много ли у них молодых сотрудников, руководитель смеется: «Вы лучше спросите, есть ли у нас немолодые, старых точно нет». Кроме Животовского и двух его коллег, докторов наук Инны Лаврик и Владимира Гогвадзе, большая часть лаборатории – молодые ученые, студенты и аспиранты. Но несмотря на то, что их руководитель проводит много времени в разъездах и часто работает за границей, сотрудникам в любой момент легко связаться, попросить совета и помощи.

«Проблема не в том, где ты сидишь, а в том, что и как ты делаешь», – утверждает Борис Животовский. Каждый день, из любой страны он проводит совещания по скайпу со своими сотрудниками, в течение дня общаясь с ними 4-5 раз. По пятницам в лаборатории проходят семинары.

«Что касается вопроса, сложно или легко работать – честно, мне легко. Я думаю, что многие коллеги скажут то же самое. Да, большие требования, да, большой объем работы – но это интереснее! Потому что, когда добиваешься результатов, и изначально разрозненные данные складываются в какую-то картину, ты можешь этой картиной объяснить какой-то процесс, происходящий в клетках, это сильно мотивирует и радует. Я могу получить письмо с результатами в час ночи от своих студентов и аспирантов. И я могу, поработав, в два ночи отправить им ответ», – рассказывает Гелина. И, спохватившись, добавляет: «Но, как на любой работе, есть у нас и отпуск, и выходные, если захочется отдохнуть».

Морской конек и другие всеобщие любимцы

Гелина Копеина ведет нас посмотреть на приборы. По дороге говорим о ее работе и общении со СМИ, и я вспоминаю, что мы уже сотрудничали с ней при написании пресс-релиза. «Ох уж эти релизы, – вздыхает она. – К сожалению, разные СМИ перепечатывают их друг у друга и меняют каждый раз смысл. Так, недавно мы опубликовали работу, в которой описали механизм гибели клеток, связанный с ограничением питания. Информация об этом была опубликована. Однако некоторое время спустя мы увидели, что про наше исследование одно из СМИ написало, что мы призываем не есть мясо... Про то, что нельзя есть мясо, никто не говорил ни слова».

Она показывает нам один из двух приборов, купленных по мегагранту – «Морской конек», или SeaHorse, на котором он и правда нарисован. В нем клетки растут на специальных подложках-картриджах, где их обрабатывают в определенных условиях. Маленькие форсунки добавляют вещества-ингибиторы (которые должны подавить работу какого-либо участка дыхательной цепи митохондрий, ключевого процесса в образовании универсального источника энергии в клетке, АТФ), а потом измеряются разные функции митохондрий. Все вычисления выполняет связанный с прибором компьютер, который выводит результат на экран. В то время такой прибор был в Каролинском институте, но в России не было ни одного. Через несколько месяцев после получения мегагранта Борис Животовский встретил главу выпускающей такие приборы фирмы на конференции в Сингапуре и сказал, что хочет приобрести его «Морского конька».

«Он удивился: мол, зачем тебе он нужен? У вас же, говорит, есть в Каролинском институте! Я объяснил, что хочу его в Москве. Сначала он продавать не хотел, – вспоминает Борис Животовский. – Я, говорит, слышал, что в Москву покупают приборы, а они не всегда используются. Более того, в России ни представительства у этой фирмы не было, ничего. Убедил директора, что прибор будет востребован. Его привезли, из Дании приехал инженер, который настроил его. А потом наш прибор стали использовать для демонстрации и продвижения в России. Взамен мы получали картриджи, в которых растут клетки».

Сегодня работать на нем под присмотром сотрудников лаборатории приходят ученые из других лабораторий и факультетов МГУ, и из Института неврологии, и из Института молекулярной генетики. А фирма-производитель благодаря такому рекламному «плацдарму» открыла свое представительство в Москве и теперь продает свои приборы в России.

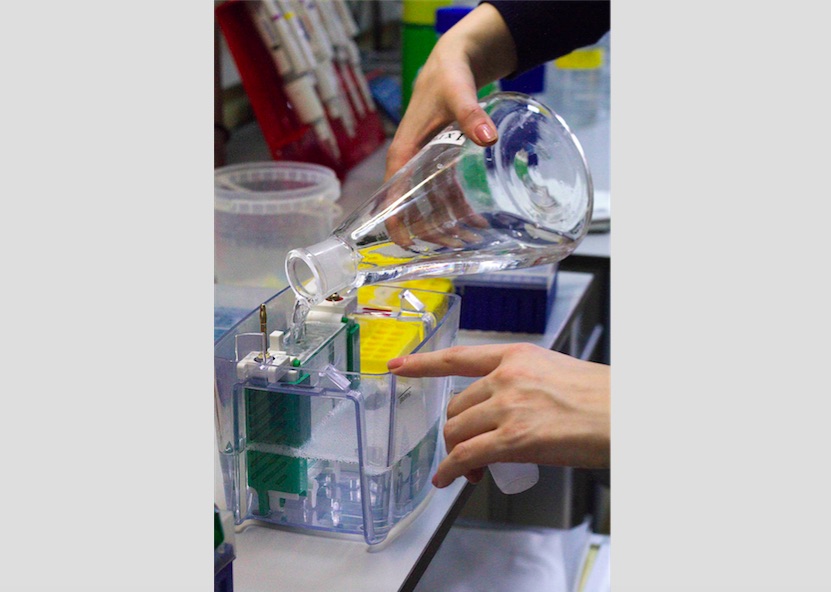

Но любимый прибор Гелины – пузатый ChemiDoc, стоящий в углу. Он позволяет детектировать белки, узнавая, что с ними происходит после того, как исследователи включают апоптоз и воздействуют разными ингибиторами на клетки.

«Мы разрушаем клетку, достаем оттуда все белки, проводим определенную процедуру, позволяющую разделить эти белки, а дальше детектируем их на этом приборе», – рассказывает Гелина Копеина. – Именно он позволяет объяснить и понять смысл многих полученных данных».

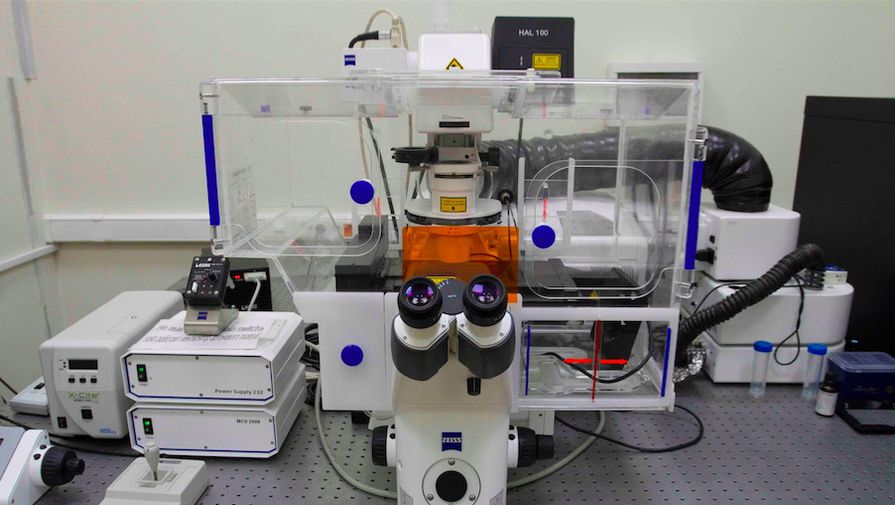

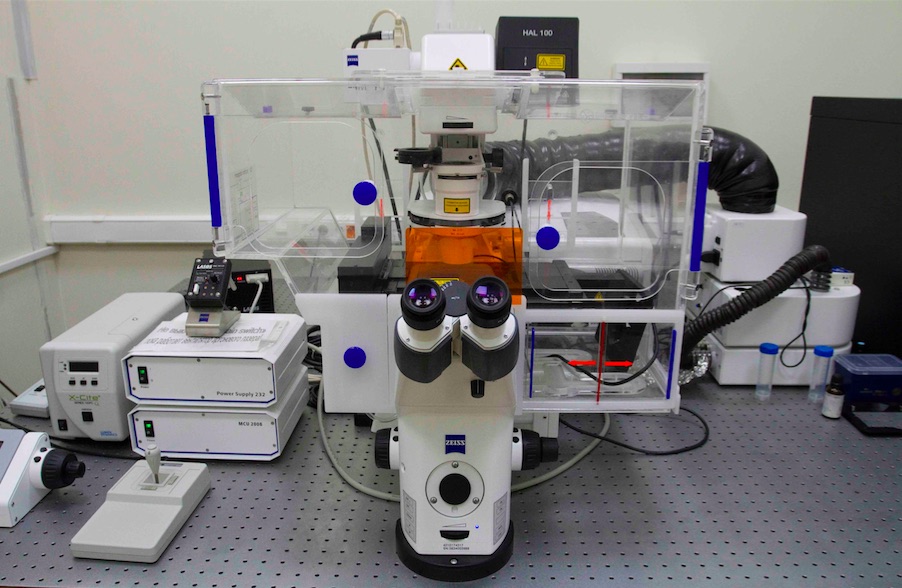

«Здесь у нас клетки растут, а здесь хранятся в жидком азоте, – продолжает обходить «свои владения» Борис Животовский. – Я постепенно их из Швеции перевожу, чтобы у нас в Москве свой банк клеток был. Уже сейчас коллекция включает более 30 линий клеток». В клеточный бокс (помещение, где работают с клетками), конечно, нас не пускают: во-первых, там все должно быть абсолютно стерильно, во-вторых, происходящее можно увидеть через стекло. Вместо этого нам предлагают посмотреть на работу второго купленного по мегагранту прибора – конфокального микроскопа.

«Фотошоп для клеток» и фильм для Scientific Reports

«Это займет минут десять», – предупреждает светловолосая девушка с тихим, мягким голосом. Ее зовут Александра Егоршина, и она второй год проводит эксперименты и пишет здесь магистерский диплом. Конечно, мы соглашаемся подождать, и вот мы уже вместе слушаем приятный гул дорогого и внушительного микроскопа.

В такой модификации микроскоп появился здесь первым в России. Сейчас он один из трех в стране: такие же есть еще в Нижнем Новгороде и в Москве. Я намеренно не пишу «стоят»: Борис Давидович уже объяснил, что «эти приборы не для того, чтобы стояли, слишком дорого их обслуживать». На том же микроскопе под присмотром сотрудников лаборатории работают коллеги из других подразделений Факультета Фундаментальной Медицины МГУ. Некоторое время назад рецензент статьи, отправленной в Scientific Reports, попросил для подтверждения результата записать фильм с экспериментом, выполненным на этом микроскопе. Обучаться снимать видео сотрудникам пришлось бы несколько месяцев. Но в ЛИМА нашли выход: в другой лаборатории факультета оказался молодой сотрудник Петр Тюрин-Кузьмин, который мог снимать такие фильмы. Договорились с его руководителем, академиком Всеволодом Ткачуком, и Петр, поработав две недели, помог записать нужное видео. Его, естественно, включили в соавторы статьи, и теперь он приходит пользоваться оборудованием уже для собственных экспериментов.

Александра осторожно управляет работой микроскопа, который продолжает деловито гудеть, как большое животное (сходство дополняется отходящей от него назад черной трубой, которая немного напоминает хобот). «Это фотошоп для клеток?» – оживляется фотокорреспондент, видя, как магистрантка регулирует яркость картинки на экране компьютера. «Что-то вроде того», – смеется Александра.

Александра учится на втором курсе магистратуры биофака. По ее словам, работа в Лаборатории исследования механизмов апоптоза подходит не всем, и после написания дипломов некоторые отсеиваются. Но не только из-за жесткости отбора. Скорее, здесь смотрят на то, подходит ли студент лаборатории и лаборатория – студенту. «Не потому, что ты плохой, а потому, что так будет правильнее», – подчеркивает в таких случаях Борис Давидович. Даже эксперименты с человеческими клетками – не для каждого, ведь микроскопические подопечные живые и требуют постоянного внимания. Если забыть о них, то они погибнут, а нужно смотреть, что с ними будет дальше, как пойдет эксперимент. «Просто люди склонны к разной работе: кому-то больше нравится работать за компьютером», – поясняет Александра Егоршина. Но искренне заинтересованные студенты, готовые много работать на результат, всегда получают преимущество.

«Люди, которые приходят в лабораторию и добиваются успеха – они целеустремленные, быстро учатся, задают вопросы. Есть ребята, которые приходят, им что-то рассказываешь, вопросов нет, а потом они делают что-то неправильно. Надо задавать вопросы, и даже глупые, чтобы все понять», – советует магистрантка будущим студентам-дипломникам. Пожалуй, этот совет пригодился бы не только в этой лаборатории. А в этой новички обязательно еще будут.

«Лаборатория, основанная с нуля на средства мегагранта, уже много лет успешно самостоятельно работает, в ней растет и набирается опыта молодежь, которая продолжит историю лаборатории. Совершенно очевидно, что молодые люди, научившиеся работать здесь в России, смогут принести славу отечественной науке, а это и будет важным результатом хорошей идеи мегагрантов», – считает руководитель.

Цивилизация

Цивилизация