— Для Третьяковской галереи это первая экспозиция, соединяющая в себе современное искусство и православие. Как вы с Михаилом Розановым пришли к идее создания такого симбиоза в книге «Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом»?

— Да, похоже, это действительно первая серьезная выставка, соединяющая православие и современное искусство в ведущем российском музее, несмотря на существование достаточно серьезных проектов. Идея очевидна, она на поверхности. Искусство и православие устремлены вверх, это поиск бога.

— Что общего у монастырей и искусства?

— Это и есть общая вертикальная устремленность, идеализм, попытка выйти за пределы рационального мира, бренного и материального сознания. Современное искусство, contemporary art — это новый термин, который возник в ХХ веке. Но это не значит, что творчество Микеланджело, Пушкина, Дюрера не связано с современным для них миром. Так всегда было. Появлялись современные материалы и стили в XVI, XVII, XVIII веках. И эти художественные открытия находили воплощение в творчестве зодчих, которые строили монастыри и храмы, во фресках, в работах церковного искусства и в иконах, конечно. Даже такой консервативный жанр, как икона, тоже трансформировался.

Общего очень много. Скорее, надо спрашивать о том, как так получилось, что эти явления были разделены. Искусство живет в монастыре. Монастырь стремится к красоте. Самые красивые здания русского города, столичного или уездного, — это, как правило, монастырские комплексы. Они стояли на самых прекрасных холмах, символизировали небесный град, небесный Иерусалим. Для строительства и росписи монастырей привлекались лучшие художники. И вот эти каменные духовные крепости, то есть не военные, а именно отсылающие нас к войне духа, возвышались среди деревянных русских городов. Надо просто вернуться и вспомнить эту очевидную логику.

— Из более 500 действующих монастырей из разных регионов России вами были выбраны всего десять. По каким главным принципам проходил отбор?

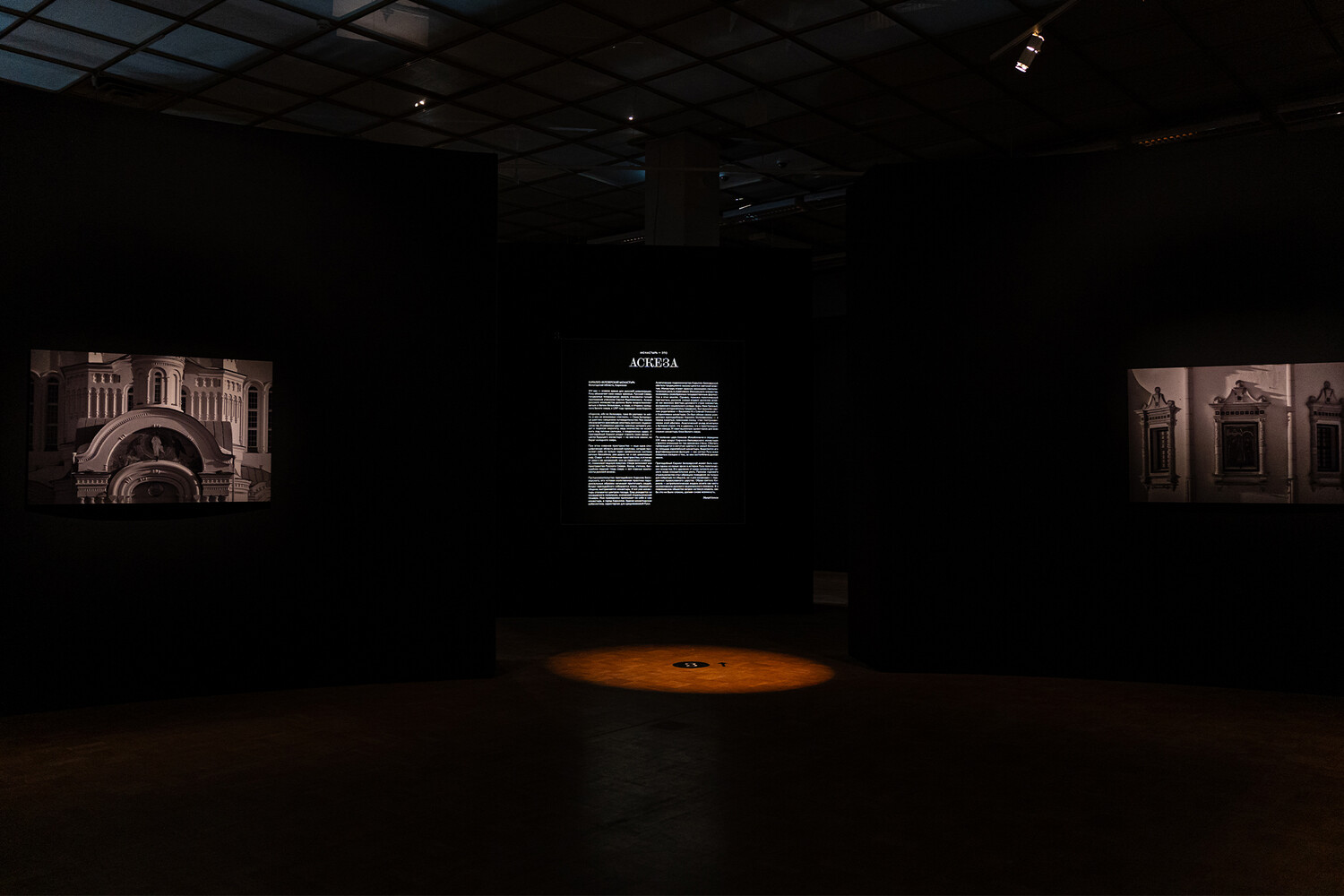

— Мы стремились избежать «хит-парада». Ни в нашей книге, ни тем более на выставке в Третьяковской галерее не было задачи представить best of the best. Скорее, мы стремились поймать универсальность, интегральность, цельность феномена русского монастыря. Стремясь к этому, мы обнаружили, что есть генетические качества, присущие русскому монастырю. Мы таких качеств насчитали десять.

И аскеза, и царство, и политика, и подвиг, и рубеж — это понятия, которые свойственны любому монастырю. Но тем не менее были монастыри, которые являли свое качество в предельном, абсолютном измерении. Как, например, Соловки, связанные с неким высшим подвигом, который совершали и продолжают совершать монахи, живя в очень сложных северных условиях, осваивая это пространство около полярного круга. А с другой стороны, это место страшного лагеря и массовых расстрелов новомучеников и уникального, совершенно не имеющего аналогов в истории чудовищного эксперимента, который ставили большевики еще до возникновения гитлеровских концлагерей.

Мы понимали, что нельзя делать альбом или выставку под названием «10 главных русских монастырей» или «10 неизвестных русских монастырей». Да, в нашем списке много великих русских обителей: и Соловки, и Троице-Сергиева лавра, и Дивеево, и Оптина пустынь, и Псковские Печоры — это крупнейшие, если можно так сказать, религиозные институции.

Но есть монастыри, которые также важны для русского духа, хотя они не настолько известны, как мною перечисленные. Например, расположенный в Верховьях Дона Воронежской области Костомаровский женский монастырь или Посольский монастырь на Байкале, находящийся в малонаселенном районе байкальского побережья, который возник именно как посольский. Во времена Алексея Михайловича там высадились послы, прибывшие по приглашению монгольского хана. Они были убиты и погребены. И этот их государственный, дипломатический подвиг дал основание для возникновения монастыря. То есть мы стремились создать некую оправу, сложную, но красивую фигуру из этих десяти монастырей.

— Были ли у вас с Розановым споры по поводу выбора объектов?

— Да, мы спорили как партнеры, как друзья. Иногда Розанова смущало то, что среди выбранных есть похожие в архитектурном отношении монастыри. Я приводил доводы по поводу того, что архитектура, может быть, похожая, но различия контекста и истории монастырей настолько важны, что съемка проявит эту разницу. Я даже не могу сказать, кто из нас чаще побеждал, потому что во всех случаях мы приходили к какому-то согласованному пониманию и видению.

Это касалось, кстати, Троице-Сергиевой лавры. Там у нас тоже были споры, потому что Михаила смущало, во-первых, огромное количество туристов, а во-вторых — некий флер бюрократического, официозного настроения, который, по его мнению, там доминирует. Так же, кстати, и с Московским Кремлем происходит. Мы воспринимаем Кремль как экскурсионный объект и лишь потом как духовный. Мы просто забываем, что внутри Кремлевской стены — огромное количество потрясающих храмов. Так что споры были горячие. И сейчас я очень тепло вспоминаю это.

— Как происходил сбор информации для текстов к описанию монастырей? Общались ли вы с их руководством и историками? Что было самым непростым в этой работе?

— Это очень сложная и большая работа, которая является результатом многих лет моей жизни. Эта выставка и книга — еще и мой личный путь, мое высказывание. Я всю жизнь занимаюсь культурой и искусством, многие годы посвятил возвращению православия в лоно современной культуры. Сегодня для меня важнейшая миссия — это мое служение. Поэтому я собирал эту информацию не одно десятилетие. Конечно, мы общались и с историками, и с экспертами, почти со всеми настоятелями монастырей. Были очень серьезные, глубокие беседы. Я задавал им вопросы о сутевом свойстве монастыря, все с радостью отвечали.

— В чем вы видите ценность этого проекта?

— Весь синодальный период, начиная с XVIII века, — время вестернизации и превращения церкви в бюрократический аппарат, который, к счастью, не был доведен до конца. Феномен оптинских старцев возник как реакция на эту бюрократизацию. Поэтому ценность — в возвращении православия в пространство русской красоты. Постоянная экспозиция Третьяковской галереи начинается с икон Андрея Рублева. Совершенно очевидно, что эта традиция должны сохраняться не только когда идет речь о консервации икон или о реставрации великих шедевров Рублева. В сегодняшней художественной жизни православие может очень много дать современному человеку и художнику. Ценность в этом.

— Почему, на ваш взгляд, история монастырей может быть интересна современной молодежи?

— Это история нашего государства, устройство нашего этноса, это политика, цивилизация, культура. Как, например, возникновение уральских монастырей, которые появились, когда русская цивилизация перешагивала через Урал и начинала освоение Сибири. В этом отношении монастыри были центрами притяжения энергии, знания, денег, политической воли.

То, что делали русские монахи на Соловках, создавая металлургическое производство, уникальную кирпичную каменную кладку и сложнейшую систему ирригационных сооружений, соединяющих десятки озер, — это «супер-хай-тек», это фактически технопарк средневековый. И многие монастыри были таким технопарком, включая в себя в том числе биотехнологии, если говорить о непременном аптекарском огороде, и так далее.

Но есть еще один момент — антропологический. Сам тип монаха представляет собой идеального русского человека. Мы живем в семьях, женщины рожают детей, мужчины служат семье, воспитывают детей, делят ложе с женами, строят свою жизнь, исходя из семейных ценностей. Но эти ценности на самом деле не противоречат ценностям монашеского делания, за исключением одного единственного вопроса: семья.

Об этом, кстати, писали многие исследователи и путешественники. Есть потрясающие воспоминания Павла Алеппского, внука Антиохийского патриарха, который, оказавшись в XVII веке в Москве, был поражен тем, насколько такой большой город привязан к церковному календарю и храму как к центру жизни не только монаха, но и мирянина. Эти люди, по описаниям Алеппского, жили жизнью, которая ничем не отличалась от монашеской, за исключением тех семейных обетов, которые люди на себя брали. А в остальном, что касается аскезы, дисциплины, молитвы, количества служб, трудового служения, они жили, как монахи.

Сегодня русскому человеку сложно такое представить, хотя мы понимаем, что существуют государства, которые декларируют свою связь с исламскими ценностями. И они не являются какими-то страшными, провинциальными, неразвитыми. Мы живем в радикальное время. С одной стороны, все очень расслабилось, все стало таким тяготящимся к удовольствиям. С другой, достаточно посмотреть на тот огромный интерес, который проявляет западное сознание к восточным практикам, йоге и медитациям. Надо напоминать себе, что есть люди, знакомые с практиками, которые дают большой энергетический эффект, судя по тому, как эти люди рассуждают, что они пишут, — но при этом без привлечения всяких вредных веществ или инородных культурных интервенций. Идеальная антропология — счастливый, здоровый, красивый, умный человек. Это антропологический тип русского монаха. Мы все должны брать с них пример.

— Можно ли провести параллель этого проекта с театром?

— Да, конечно. Театр — это синтез языков. Соединение визуального и литературного — это, собственно, суть проекта. Наверное, здесь есть момент театрализации. Но есть и разница: у нас нет живых людей в кадре, это тоже принципиально. Мы исследуем пластический визуальный архитектурный код. Театр без артиста все-таки не театр. А архитектура без человека возможна, хотя она все равно, конечно, несет информацию прежде всего о человеке, о его духе.

— В каком состоянии, на ваш взгляд, театральная и в целом культурная жизнь в России сегодня?

— Сегодня Россия переживает сложнейший и важнейший момент перехода от колониальной к суверенной культуре. Это касается и театра, и музыки, и кино. Мы только в начале этого пути и пока преуспели прежде всего в борьбе, так сказать, с внешними врагами, с иноагентами, с представителями той культуры, которая нам не нужна. Вот с этим мы разобрались. А вот с идеалом, с тем, что нам нужно, пока еще сложно. Я критически оцениваю состояние современной культурной инфраструктуры и культурной политики. Но при этом понимаю, что это связано с текущим моментом. Я вижу перспективы и надеюсь, что мы воспользуемся теми шансами, которые русская культура получает в связи с новой геополитической стратегией.

— Пойдет ли на пользу российской культуре изоляция от мировой — прекращение гастролей мировых звезд в стране, запрет на участие в конкурсах типа «Евровидения» и так далее?

— Изолировать русскую культуру от мировой невозможно. Никто нам не запретит выставлять в наших музеях Леонардо да Винчи и Пуссена. Никто не запретит русским музыкантам играть Баха. Никто не запретит приглашать коллективы не только из Европы, но и со всего мира. Посмотрите список ведущих и самых дорогих художников в contemporary art. Наиболее богато представленная страна в этом списке — не Америка, а Китай. То есть Китай опережает Америку уже не только в пространстве технологий и экономики, но и в пространстве contemporary art. Посмотрите на архитектурные достижения китайских архитекторов, индийских и так далее. Корневая музыка этих стран — великая музыка. Надо просто осознать европейскую культуру не как единственную и доминирующую, а как одну из мировых культур. И тогда процесс будет здоровым.

Что касается запретов на участие в «Евровидении» и тому подобных фестивалях и конкурсах, кино и прочих выставках, то это хорошо. Это слава богу, потому что разгул запредельного постмодернистского экстаза, который мы наблюдали на последнем «Евровидении», это уже не какой-то разговор об однополых браках, о содомии. Это воинствующая карнавальная бесовщина. Ну и слава богу, что у нас нет представительства на этих площадках и наши дети чуть меньше этого увидят. Хотя на самом деле атака страшная на них продолжается со стороны этой самой массовой культуры. Продолжение следует...

— Расскажите людям, которые не бывали в Новом Театре, почему его стоит посетить.

— Во-первых, это уникальный репертуар. Мы играем спектакли на разных площадках. Спектакль «Лавр» по Евгению Водолазкину, спектакли, посвященные русской истории. Это достаточно уникальное репертуарное предложение и, судя по тому, как нас принимает зритель, необходимо и радостно для Москвы. Во-вторых, у нас есть резиденция на Мясницкой, 7, это потрясающая усадьба Салтыковых-Чертковых с невероятной историей, красотой, лепниной. Одно из самых красивых зданий в Москве. Таких зданий очень мало, а если есть, то часто они отданы под всякие посольства или какие-то закрытые клубы. А здесь можно купить билеты и оказаться в особняке, где ночевал Наполеон, где любил бывать Пушкин, где существовала знаменитая библиотека Черткова, где зарождалось изучение космоса. Пространство усадьбы мы используем не просто как помещение, но и как важнейшее художественное средство. Поэтому в Новом Театре идут три иммерсивных спектакля – «Гример», «Весна — и точка» и «Детский альбом Чайковского», которые мы играем не только в театральном зале, но во всех помещениях усадьбы.

— Ваша театральная деятельность тесно связана с поэзией, которая для большинства людей ассоциируется с классиками из школьной программы. Отличается ли современная поэзия от классической или это безвременное явление?

— Все великие классические поэты когда-то были современными. Бах, Чайковский и Рахманинов писали музыку по религиозным поводам. Но даже русский авангард, который возник в начале ХХ века и часто содержал некий богоборческий подростковый протест, восстание против церкви как социального политического института и против церковной идеологии, на самом деле был связан и с православной эстетикой, и с русским православным кодом. Это касается и Малевича, и Татлина, и Лисицкого, и Родченко. Это люди, которые просто по-новому перерабатывали ту информацию, которая веками фиксировалась в Фаворском свете в монашеской практике, в православном искусстве, в философских рассуждениях. То же самое и с поэзией. Пушкин, Лермонтов и Державин — это глубоко современные своему времени поэты. Не интересуясь современной поэзией, не понимая, что наша жизнь связана с нашим временем, мы не можем себя поместить в XIX или XVIII век.

Мы живем в XXI веке. Значит, мы с позиции современного человека, который дышит этим воздухом, чувствует эти коды, знаки и семиотическую среду, должны и на Пушкина в том числе смотреть. Ведь мы совершенно по-другому читаем Пушкина, нежели люди, которые в 1937 году отмечали столетие смерти поэта сталинским культом и выходом академических собраний — кстати, очень качественных. Но тем не менее это был абсолютно другой контекст. Люди слышали, читали и находили в Пушкине в 1937 году одно, а в 60-х и 70-х годах — другое.

Сегодня мы можем обратить внимание еще на какие-то свойства, которые тогда ускользали от читателя. А есть еще и само пушкинское время. Поэтому читать Пушкина невозможно без Пущина, Дельвига, воспоминаний, историков, рассказов про то, как был устроен Царскосельский лицей и культурные институты, как работали театры, что из себя представляли издательства в то время. Тогда мы начинаем понимать, что, как и всякий гений, он адресует свое творчество ко всем поколениям. Но прежде всего он стоит внутри своего времени. В этом отношении просто преступление не искать поэтов, которые представляют свое время как никто другой, которые талантливее своих современников, которые чувствуют боль этого времени, его язык и речь. Если ты не интересуешься современным тебе искусством, ты не художник.

Анна Ревякина, Анна Долгарева, Игорь Караулов, Мария Ватутина, о которых мы поставили спектакли в серии «Поэзия.doc», — это выдающиеся современные поэты. Их стихи будут в учебниках, они будут представлять через 100-200 лет наше время.

— Как артисту во время прочтения стихотворения найти тонкую грань и не переиграть? Многих ли можно назвать действительно хорошими чтецами?

— Это неожиданный такой вопрос, профессиональный, глубокий и очень болезненный для меня. Я вижу, что очень многие артисты позволяют себе лишнюю презентабельность при чтении стиха, думают о том, как представить себя, как ярко обыграть какую-то сильную рифму, как ярко сыграть основной сюжет. Кто-то умер в стихотворении, артист пустит слезу на этой строчке, и все будут восхищаться. А то, что стихотворение посвящено не смерти, а тому, что происходит после смерти персонажа, артиста уже может не очень волновать. Так что действительно очень мало такой культуры, понимания и знания, очень мало культуры поэтического театра и декламации.

Таких людей, как Алиса Бруновна Фрейндлих, которая совершенно гениально читает русскую поэзию, очень мало. Мы стремимся делать все от нас зависящее — в своих репетиционных студиях я постоянно заставляю артистов работать с поэзией. И не просто работать, не просто ее произносить, читать, ярко представлять, но и анализировать, погружаться, понимать поэзию. Когда ты начинаешь поэзию понимать, тогда уже действительно и звучит стихотворение совершенно по-другому.

— Какие у Нового Театра и у вас лично планы на предстоящий сезон?

— Планы большие. Мы продолжим работать с поэтами. Мы будем развивать Новый Театр как междисциплинарный культурный центр. Будет больше лекций, больше интересных встреч, больше семинаров. Я буду продолжать заниматься кино.

В прошлом году вышел мой фильм «Русский крест». Сейчас я готовлю следующую работу. Мы делаем огромный проект по роману «Хлорофилия» Андрея Рубанова. Это тоже очень важный для нас проект, большой по масштабам, сравнимый с «Лавром», который на сегодня является самым большим нашим спектаклем. Мы играем его на сцене Театра Армии с народными артистами Дмитрием Певцовым, Леонидом Якубовичем и Валентином Клементьевым. Планируем несколько премьер — по русской классике, по современной драматургии. У нас уже в афише 11 спектаклей — будет больше. Новый Театр стал настоящим репертуарным театром. Будем развивать театральную школу. Планов действительно много.

Цивилизация

Цивилизация