Меня зовут Ильючик Татьяна Георгиевна, мне 79 лет. Я дочь защитника Отечества и вдова пленного — муж был угнан в Германию во Вторую мировую. Прошла две чеченские войны. Не воевала, не брала в руки оружие, а просто поехала спасать своего сына.

Началась эта история очень давно, в 90-х. К тому времени я создала крепкую семью, родила троих детей, работала на заводе — обычная жизнь советского человека. Но потом все изменилось.

Мой сын Владимир был справедливым, непокорным, честным, никогда не врал. И вообще был самым лучшим на свете. В детстве мечтал заниматься самбо, но врачи запретили из-за здоровья, зрение — «минус шесть». Пока все мальчишки занимались спортом, он читал книги. Особенно любил русскую классику.

Учился хорошо, после школы поступил в машиностроительный техникум в Перми. Выучился наладчиком ЧПУ, защитил диплом. Еще Вова с детства мечтал овладеть кулинарным мастерством. Даже готовил со мной и умел пользоваться духовкой. Помню, уже перед армией просил отца подарить микроволновую печь. Это сейчас все у всех есть, а в то время мы жили бедно, микроволновка была роскошью.

Сын говорил: «Пап, ну купи. Буду тебе и маме все там готовить». Такие были планы: детские, школьные. Но построить свое будущее он не успел. И достичь ничего не успел — забрали.

По окончании техникума сын пошел в армию, тогда был 1994 год. Он служил в Пермской области, поселок Марково, там стоял мотострелковый полк номер 81.

В ноябре того же года их срочно отправили в Самару. Больше я его никогда не видела. Мы ждали нашего мальчика к Новому году. Хотели встретить праздник все вместе, как обычно. Но сын не приехал. Позже узнали, что он погиб в новогоднюю ночь.

В начале января 1995-го со мной связался командир. Он оказался очень человечным, честным. Переправил мне письмо от моего сына. Из него мы узнали, что он попал в Чечню.

Командир признался, что все письма, которые сыновья посылали своим семьям, отправлялись через Москву. Там они не проходили цензуру: нельзя было писать о войне. Поэтому родственникам их и не переправили. Как выяснилось позже, от солдат не дошли сотни последних весточек. Говорят, письма до сих пор хранятся где-то в московских архивах. Мешками.

После этой новости я сразу пошла в военкомат. Там мне сказали что-то невнятное. Мол, в новогоднюю ночь был сильный туман, вот они все и погибли. А вместе с ними — теперь уже известная Майкопская бригада.

Но еще сказали, что в списках погибших моего Вовы нет. С этими словами мне отдали солдатский билет сына и отправили восвояси.

Уже дома, открыв документ, я увидела, что в графе «зрение» вместо «минус шести» стояла единица. То есть он не должен был служить. Только из-за подделанной врачами информации его взяли в армию срочником. Потом выяснилось, что я была не единственной матерью, у кого таким образом забрали ребенка. Тысячи не знали, куда отправили их сыновей. И тысячи ребят вообще не должны были попадать на эту войну.

Временной отрезок между походом в военкомат и отъездом в Чечню я помню смутно. Вся семья была в шоке. Никто не знал, жив он или мертв. Мы ждали хоть какой-то информации каждый день. Но нас никто не оповещал. Из всего этого кошмара вспоминаю только «Марш мира», который я увидела по телевизору. Почти всеми участниками акции были женщины. Видимо, матери исчезнувших солдат. В тот момент приняла решение — нужно самой отправляться на поиски. Зачем сидеть и ждать? В итоге я провела в Чечне пять лет.

Разрешения у своих близких насчет поездки не спрашивала. Никому ничего не сказала и поехала. Единственное, поделилась со своим начальником на заводе, где работала. Он пошел навстречу, мне начали оформлять то просто отпуск, то отпуск без содержания. А потом устраивали какие-то липовые командировки — до пенсии мне оставалось дотянуть два года.

Муж догадывался о моих намерениях, говорил: «Вот возьму и не отпущу». А я отвечала: «Тебя даже спрашивать не буду. Я поеду, у меня там сын».

***

В апреле 1995-го я отправилась в Моздок, где размещалось наше федеральное правительство. Оказавшись там, поразилась: все изображения смешались передо мной в одну кучу. Помню, как прямо на вокзале скиталась куча детей. Они там жили. Некоторые с родителями, некоторые — без. Все было сумбурно, бешено, быстро. Одним словом — война. Точно такая же, как показывали в фильмах про Великую Отечественную. Страшно, жутко и очень больно. Еще ужаснее становилось от понимания, что это все происходит в России, моей стране.

Почти сразу после приезда удалось узнать, что там были другие матери, приехавшие на поиски сыновей. И они уже вовсю «штурмовали» военную часть. Эти женщины поселились в общежитии местного спортивного техникума. Прямо в спортивном зале там стояли матрасы и кровати, на которых располагались около 20 человек. Из-за нехватки мест я отправилась жить на вокзал. Там стояли пять небольших вагончиков, в них находилась миграционная служба, которая выдавала чеченцам пайки для детей. Пришла туда, рассказала о себе — и мне выделили свободную полку.

Татьяна Ильючик (снизу)

Личный архив Татьяны ИльючикПотихоньку я сгруппировалась с родителями, которые жили в техникуме. Мы часто ходили к местному аэродрому, где сидело наше правительство. На эту базу приезжали военные из Грозного, привозили какие-то сводки. А мы пытались выудить информацию о пропавших солдатах. Но вскоре поняли, что ничего узнать не удастся: никто не владел информацией о наших детях.

Со мной в вагончике иногда оставалась ночевать одна старушка из Грозного. Она ездила в Ставрополь получать пенсию. Как-то раз мы с ней разговорились. Я ей рассказала о своей жизни, она — о своей. Однажды эта женщина заявила: «Матушка, если будешь там, в Грозном, оставлю свой адрес. На всякий случай, вдруг — придется». И пришлось.

Через некоторое время я узнала, что нас переправляют в район аэропорта «Северный» в Грозном, где проживали другие матери. Говорили, что там будет больше информации о пропавших. И я решила срочно выезжать. А война к тому времени становилась все ожесточеннее.

Узнав о переселении, многие матери разъехались кто куда. Началась суматоха, и в один из дней я села на автобус до Грозного. Одна.

***

Путь туда был страшным: вокруг развалины, транспорт еле пробирался сквозь горные дороги. Когда мы наконец доехали, я вышла из автобуса и ужаснулась. Неба не было. Все черного цвета, в дыму. Горели дома, где-то далеко разрывались снаряды. А еще эта странная, непонятная чеченская речь вокруг. Я заревела, начала орать: «Господи, а дальше-то куда?»

Буквально через несколько минут я вспомнила о старушке, которая оставила свой адрес. Начала спрашивать у прохожих, как туда добраться. Отвечали только, что это далеко. По городу транспорт не ходил, все автобусы были сломаны. Помню, как начали бомбить боевики и наши. Мне кое-как удалось добраться до нужного адреса, не убили. У той женщины я осталась ночевать. Она меня накормила гречневым супом. Я его никогда прежде не ела и вообще — не знала, что из гречки можно сварить первое. Оказалось, это едят, потому что больше ничего и не было.

То, что я увидела, не опишешь словами, не расскажешь, не представишь. Когда я приехала в самое пекло и увидела этот ад, мне все стало понятно. Там была мясорубка. Всех наших маленьких парней просто бросили. Но им нужно было выполнять военные приказы. Нам, матерям, теперь самим кажется, что увиденное там — вымысел, неправда.

На следующий день бабушка рассказала мне, как добраться до «Северного». К этому времени уже начали подтягиваться и другие мамы.

Рядом с аэропортом находилась гостиница. Она была вся перестреляна, там жили военные и федеральные власти. Конечно, они были в шоке от нашего появления, но терпели. Военные нас и пристроили в одну из комнат, даже поставили солдатские кровати. Мы спали на них, потом уже и на полу улеглись — начали приезжать еще матери. Это помещение было длинным, нас там жило человек 16.

В гостинице не было воды. И еды толком не было. Мы где-то набирали 1,5-литровую бутылку и растягивали ее на целый день. Ходили по два-три человека в город с пачкой отксерокопированных фотографий наших сыновей.

Мы по ниточке вытягивали информацию о детках. То у местных, то у военных. И даже у боевиков. Любой мог владеть информацией о пропавших. Например, увидеть, как солдата захватывают в плен. Или убивают.

Матери у стен судмедлаборатории в Ростове-на-Дону

Личный архив Татьяны ИльючикПотом мы начали ходить по местам, где уже прошли боевые действия. Знали, что на железнодорожном вокзале была бойня, поэтому часто туда наведывались.

Шли дни, сын так и числился в списках пропавших. Собирая картину происходящего, мне удалось узнать, что в последний раз моего ребенка видели на небольшой улочке как раз близ вокзала.

Мне рассказали, что во время страшного тумана группу молодых парней на бронетехнике пустили по этому несчастному переулку. Сверху, сзади, сбоку солдат не прикрыли. Местные говорили, что подстрелили первую машину и последнюю. А что было дальше — никто не знал. Так я и продолжала искать своего сына.

Сейчас вспоминаются только огромные завалы боевой техники и взорванные дома вокруг. Мы смотрели, искали. Всего нас было около 130 матерей. И еще двое отцов.

Пока ходили по завалам, две матери погибли. Оля Осипенко пропала где-то. Также погибла Люба Мартынец, ее было особенно жалко. Нам же удалось найти живыми только двух парней. И один из них был Сережа, как раз ее сын. Когда его освободили из плена, Люба уже пропала без вести, погибла. Где она — неизвестно.

Сейчас, когда прошло столько лет, нас, родителей, вообще осталось всего около 25 человек. Умерли наши боевые друзья.

Во время поисков солдат матери сдружились друг с другом. Мы договаривались поочередно ездить домой. Месяцев по семь-восемь проводили вне боевых действий. Но все знали приметы детей других матерей. Было так, что осматриваем труп — и машинально обращаем внимание на какие-то примечательные черты не только своих мальчиков, но и детей наших боевых товарищей.

***

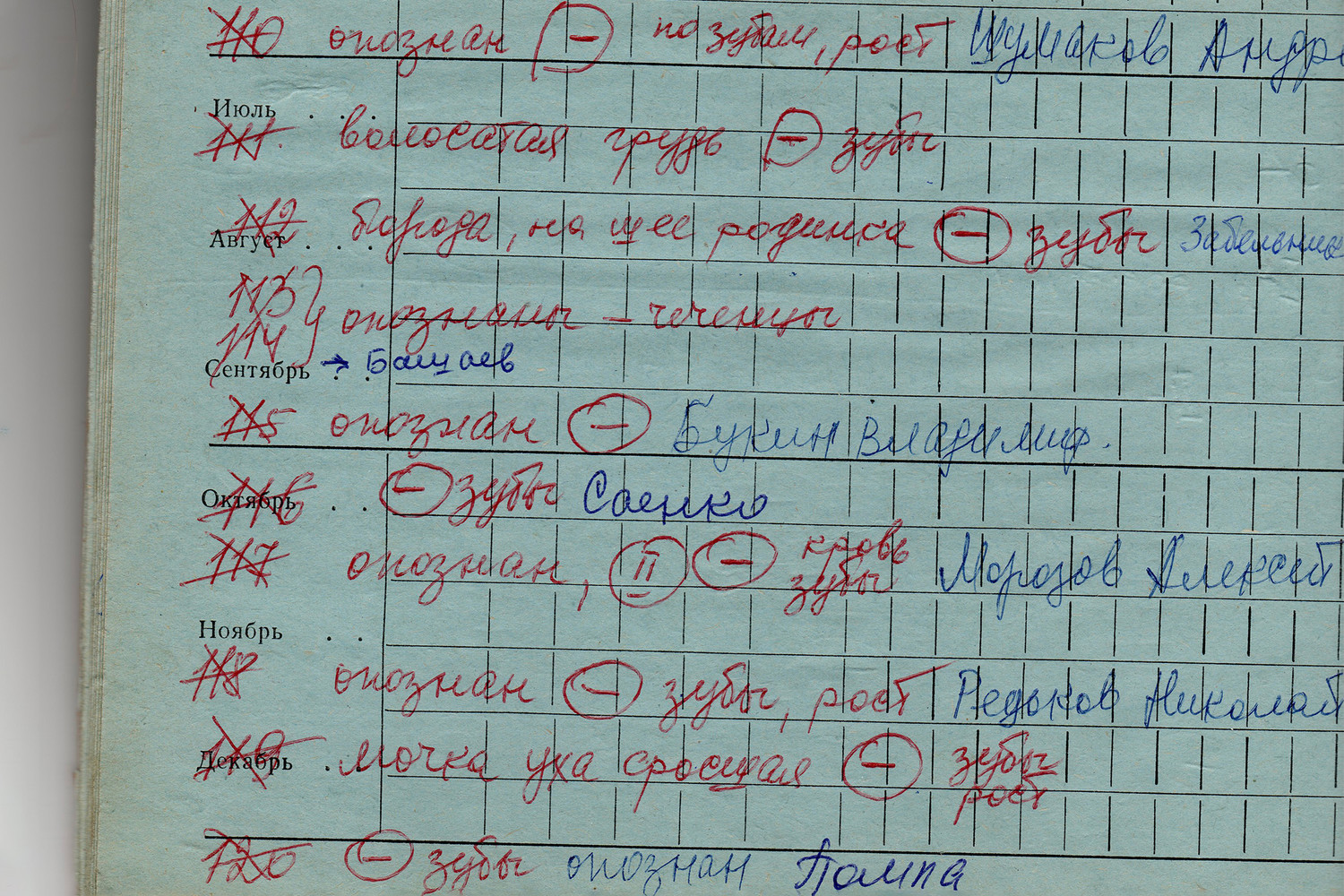

С течением времени родители стали осознавать, что найти и просто мертвые тела — уже удача. Часто местные передавали сведения о захоронениях солдат. Тогда мы отдавали эту информацию военным, и нам раскапывали указанную могилу. Тела поднимали из земли и увозили в Ростовскую лабораторию на опознание.

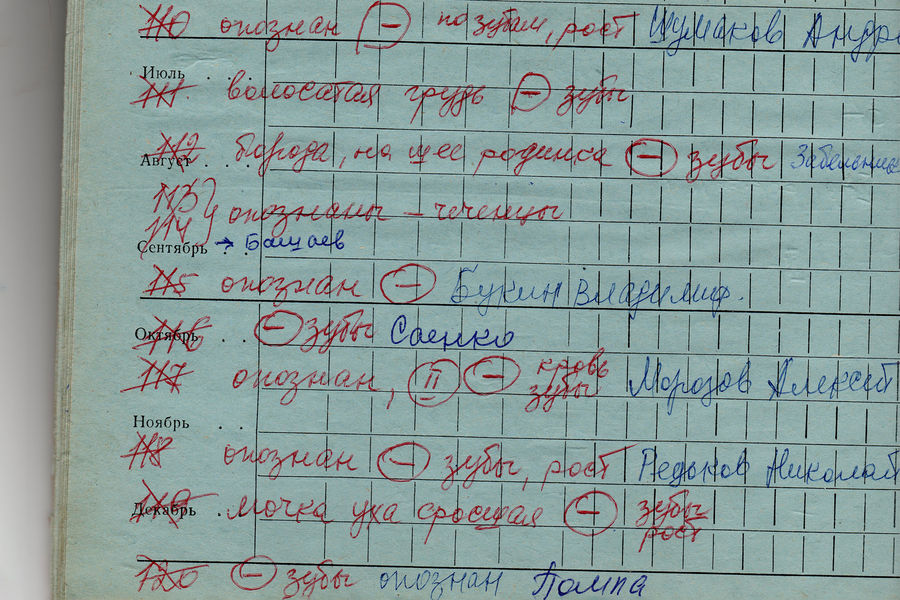

В Ростов-на-Дону мы ездили группами. Это было очень страшно. Нам по фотографиям показывали части трупов предполагаемых сыновей. У каждой матери была тетрадка, где она отмечала примечательные черты своего ребенка. По ней искали совпадения с останками и понимали, чье тело идем опознавать в морг.

Тетрадь Ильючик, которую она вела для опознания тел

Личный архив Татьяны ИльючикОдин раз в Грозном нам передали информацию, что будет обмен. Мы, человек семь-восемь, поехали на рынок, где торговали оружием. На входе к рынку меня и других матерей встретил какой-то чеченец. Нас вели в неизвестном направлении, тыкая в спину автоматами. В итоге там действительно был обмен пленными, но своих мы не нашли.

Были и те, кто выманивал у нас деньги. Часто врали о местонахождении наших детей. Но было и так, что говорили правду, тут заранее не различишь. Мы проверяли все варианты.

Местонахождения наших ребят чаще всего предлагали командиры, за деньги. Они как-то просили несколько миллионов за информацию о мальчиках. Врали и простые люди, но они хотели не денег, а еды. Тоже ведь голые сидели.

Единственный человек, которого интересовала судьба русских матерей, — генерал Анатолий Романов. Он пользовался уважением даже среди чеченцев. Романов мне как-то сказал: «Легче пройти через строй боевых солдат, чем через строй матерей». Он за нас беспокоился и помогал как мог. Еще говорил: «Я не уйду, пока не найду последнего солдата». К сожалению, этого замечательного человека кто-то подорвал — и он остался инвалидом на всю жизнь.

***

К 1996-у все матери перебрались из «Северного» в Ханкалу. Там был военный городок, там мы уже жили в нормальной квартире. Военные выделили нам два этажа. Стало спокойнее, мы были под защитой, нас кормили.

Но война есть война. В Ханкале тоже было страшно и тяжело. Особенно, когда начинались бомбежки.

Помню, шли по городу с одной мамой, мимо нас пролетали пули. Мы с ней опустились на землю и думаем: «Господи, видно, нам и смерть тут». Но пули пролетели мимо, не задели. Осознавали только одно — надо продолжать поиски. Лишь потом уже начинали думать, как мы вообще выбрались из этого ада. Слава богу, пережили.

Еще одна история у меня до сих пор стоит перед глазами. Одной из наших мам в Ханкале выкопали парня. Его привезли и поставили на площадку, где набирались тела для отправки в Ростов. Ее Алеша лежал там два дня, и все это время мы к нему ходили. Помню, как та мать спросила: «В какой еще стране можно ходить вот так к сыну?»

Там же нас заставляли голосовать за Ельцина. Мы не пошли. Я ему долго не могла простить всей этой крови.

***

Находясь в Ханкале, мы наведывались в логово боевиков. Выискивали про них сведения среди местного населения. Многие соглашались помочь и поднимались в горы за ними, звали. Было и так, что мы сами натыкались на их след.

По возможности и нашим военным помогали. Мы же знали местонахождение боевиков. А наши солдаты, как к ним сами пойдут? Их ведь за версту всех перебьют. А мы ходили. Вот нас чеченцы и называли «российскими разведчицами».

Когда закончилась Первая чеченская война, наши свернули всю базу, забрали палатки из Ханкалы. Нам негде было жить — и почти на год мы пристроились к боевикам. Они нас сами пригласили к себе в дом. Думаю, им это тоже было выгодно. Они говорили: «Матери у нас живут. Вы, русские, им помочь не можете, так мы защитим».

Боевики относились к нам хорошо. Понимали, что уйдем от них, если будут издеваться. Кстати, даже привозили нам продовольствие. Что они ели, то и мы. Стирали, готовили, нас никто не пытал: куда пошли и зачем. Главное, у нас было где оставаться ночевать.

Мы понимали, что находимся не у себя дома, поэтому были как мышки. Права свои не качали. И не задумывались, что живем под одной крышей с людьми, которые убивали русских солдат. Нам жить было негде. Чего мы будем возникать? Мамы преследовали одну цель — найти своих детей. Живыми или мертвыми.

Предъявлять им какие-то претензии и высказывать свое мнение мы не могли. Но к матерям у них совершенно другое отношение, не как у нас. Для чеченцев мать — это святое.

Мы жили у тех чеченцев, которые вместе с нашими мужиками Афган прошли, плечом к плечу воевали. За год жизни с боевиками у меня был откровенный разговор с одним из их командиров. Я спросила, встречался ли он лицом к лицу с офицерами, с которыми воевал в Афганистане. Он ответил: «Вы знаете, я, к счастью, не встречался. Боюсь этой встречи. А мужики наши встречались». Им тоже больно было: там они воевали за одну сторону, а здесь они друг в друга стреляют.

Мы с ними пили чай, ели, консервы им носили. К нам они относились со снисхождением. Все изменилось, когда к власти пришел Хаттаб (террорист и один из руководителей вооруженных формирований самопровозглашенной Ичкерии, убит в 2002 году — «Газета.Ru»), зверь.

***

Многие из моих знакомых удивляются, почему с нами почти не было отцов. Во-первых, откуда им быть? Чеченцы убьют. Мужикам страшнее ходить. С нами ходили несколько, но почти все тут же пропали. Был один украинец, очень видный, взбалмошный и резкий. Говорил все что думает вслух, а там надо было соображать и следить за своей речью. Он очень лихо с чеченцами разговаривал, они его и зарыли заживо. Во-вторых, первой за сыном всегда ползет мать. И, конечно, боевики больше с женщинами разговаривали. Пусть было и опасно, но нас чеченцы все равно принимали.

Еще мы заходили в деревни, ночевали у местных. Чеченские матери нас принимали, кормили. Они ведь тоже потеряли своих сыновей. Кровь у всех одного цвета, слезы матерей одного вкуса. Что чеченская мать ревет, что наша.

Один раз проснулась с дурным предчувствием. Приснилось, что муж за покойником побежал. Сразу поехала звонить своим. Оказалось, родные меня искали. Связалась с дочерью, она говорит: «Папа умер». Я ответила: «Без меня не хороните, я прилечу». И вот на «Северном» наше руководство договорились с чеченцами, они меня на своем самолете отвезли до Самары, а оттуда я уже сама. Когда я прилетела домой, выяснилось, что наш папа постоянно плакал — и это спровоцировало кровоизлияние в мозг. Я похоронила мужа. А через 40 дней уехала обратно в Чечню.

Уже спустя годы дочь рассказала, как на меня реагировали наши местные, соседи. Так, один знакомый однажды заявил моей дочери: «А что, у мамы-то твоей крыша поехала?». А дочка ему лихо ответила: «У нашей мамы крыша крепче, чем у вас всех вместе взятых. Если бы она не поехала за сыном, это была бы не наша мама». Вот так.

***

И все-таки я его нашла. Почти через пять лет, но нашла зацепку о Вовочке. Мне удалось отыскать солдата, с которым мой сын ехал по туманной улочке.

Военные билеты парней были в Самаре, и я нашла имена тех, кто был с моим сыном. На тот момент мне уже удалось выяснить, что БМП, в которой находился Вова, загорелась. Узнала, что ребята забежали в дом к местным жителям. На этом след на время оборвался.

Эксгумация тел для опознания

Личный архив Татьяны ИльючикУже в Перми через матерей я нашла сослуживца Вовы — Сережу Киселева из Ульяновска. Приехала к нему и попросила: «Ты мне расскажи, как было. У меня не будет истерики. Мне надо знать, погиб Вова или нет». Киселев мне ответил, что мой сын погиб — его в спину расстреляли, когда он хотел перескочить через забор. Сережа добавил: «Я его затаскивал в дом, он еще хрипел». В ответ я поблагодарила его за правду.

Теперь я убеждена, что «груз-200» с телом моего сына просто отправили куда-то чужой семье. Тогда это было сплошь и рядом. Всех остальных солдатиков, которые были с Вовой, нашли и отправили семьям. А моего — потеряли, забыли.

Я смирилась. Если кто-то ухаживает за его могилой, дай бог им здоровья. Я молюсь, лишь бы он только не остался в Чечне, большего не надо. А концов я уже не найду.

Нам, матерям, было нужно, чтобы останки сыновей просто похоронили. Как-то до нас дошла информация, что тела, пролежавшие шесть лет в лаборатории, хотят захоронить в братской могиле в Ростове-на-Дону. Мы тут же пригрозили: «Если вы это сделаете, мы их руками выроем».

Просили, чтобы ребят похоронили в Москве. Нам отвечали: «В Москве нет места, дорого везти тела». И мы завыли еще сильнее.

Помню, как один офицер сказал: «Вы что, хотите, чтобы ваших сыновей еще и у Кремлевской стены захоронили?» А когда мы в итоге отвоевали место на московском кладбище, этому офицеру поручили хоронить по 40 наших в день. Когда он нес гробы, плакал вместе с нами.

Парни лежат в Москве, на Богородском кладбище. Там поставили часовню. И только там теперь наше пристанище. Нет ни сына, ни могилы. Только это местечко, которое досталось потом и кровью. Каждое 25 сентября мы собираемся там, на кладбище. Ревем и поем.

Мы все прошли. Но мы знали, что нам это надо узнать. Парни в таком возрасте воевали, а мы что? Матери по их дорогам должны были пройти, найти, узнать. Не всем это удалось, но ничего.

***

После произошедшего я возвращалась в Грозный. Ездила с гуманитарной помощью. На тот момент я уже знала, что сын погиб, но это не имело значения. Просто надо было помогать. А как не поехать?

Думаю, у нашего поколения все было иначе, потому что мы воочию видели войну. А новое поколение не может ощутить, что это такое. В фильме «Прокляты и забыты» Сергея Говорухина есть кадр, где начинается война, а следующим кадром демонстрируются московские рестораны и дискотеки. Вот такая пропасть. Еще фильм Алексея Балабанова «Война» передает весь ужас произошедшего. Алексей Чадов отлично сыграл. Пожалуй, на этом все.

О нас — кроме Говорухина — никто и не говорил. А мамы у нас со всей России: с Дальнего Востока, с севера, с Кавказа — отовсюду. И как живет солдатская мать, нигде не показывают. Что, как она теперь живет? 26 лет прошло после войны, будет 27. Об этом речи не идет. Ни по телевизору, нигде.

Татьяна Ильючик с внучкой Татьяной и правнуком Мишей

Личный архив Татьяны ИльючикПоэтому о нас лет через 75 лет, наверное, будут говорить. Ведь об этом нельзя молчать. Об этой войне нельзя молчать. Потому что матери остались один на один, и дети, наши парни — тоже. Ветераны, которые вернулись, они на работу устроиться не могут, потому что у них психика была нарушена. В 18 лет такое пережить.

Сейчас я счастливая. У меня есть дочь, внуки. Я их всех очень люблю. Все, что я прошла, научило меня главному — при любых обстоятельствах нужно сохранять человечность, не обозлиться.

Но стоит закрыть глаза, и картинка всегда одна — Чечня. И забыть ее невозможно.

Цивилизация

Цивилизация