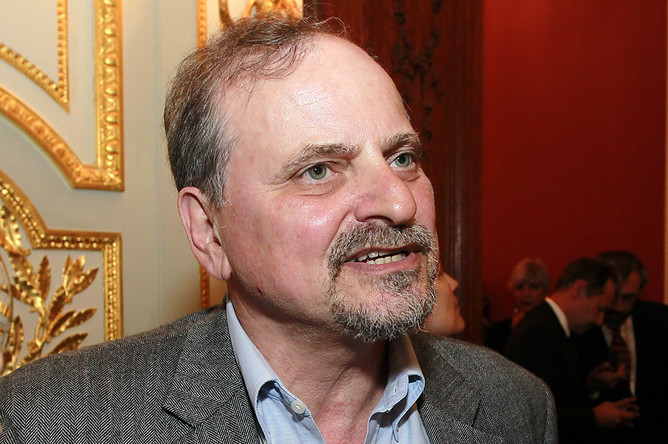

«В детстве мне казалось, что Ренессанс придумал Сталин», – признается американский писатель и публицист Александр Генис, в 1977-м перебравшийся из Риги в США. Эмигрант, сменивший советский державный миф американским (то есть, по словам самого Гениса, Византию – Римом), с этой мыслью звучит в унисон нынешней эпохе — времени очевидной реставрации еще одной империи, российской.

Свои эссе Генис адресует тем, кого Солженицын сквозь зубовный скрежет называл «образованщиной».

Счищая с реальности налет обезличивающей культурной пропаганды, он в своих книгах свежим взглядом пытался посмотреть на школьную программу по литературе («Родная речь», написанная вместе с критиком Петром Вайлем), замусоленную репродукциями русскую живопись («Фантики») и национальную кухню («Русская кухня в изгнании», «Колобок и др.»). Вспоминал друга и коллегу по «Новому американцу» Сергея Довлатова («Довлатов и окрестности»).

«Космополит» – это вновь декоративные путевые и культурологические заметки разных лет, собранные в четыре книги: «Европейская тетрадь», «Недальний Восток», «В новом свете» и «Письма с родины». В них Генис разбирает мир на понятные его читателю формы: Исландия здесь начинается с саг о доблестных конунгах, Италия – с живописи Моранди, а Америка – с 11 сентября. Автор, который признается, что родным для него может быть только язык, интересуются временами, когда Стамбул был Константинополем, а Рим – Римом.

Отсюда и тяга к обобщающим категориям: «материя порождает дух, Земля – Бога, рабы – хозяина».

Несмотря на убеждение Гениса в том, что «за историю нельзя расплачиваться культурой», Гитлера победил не Сталин, а Йозеф Бойс – немецкий постмодернист и бывший член гитлерюгенда, который магическими акциями и перформансами на грани с шаманизмом взрастил новое европейское искусство в мире, породившем Освенцим. Современным империям, главный морфологический признак которых – безвкусица, противостоит беллетристика, границы которой Генис очертил сентенцией: «Красота – не цель, а побочный и неизбежный продукт искусства».

Его выкристаллизованные метафоры рассыпаны по тексту не всегда уместными виньетками, которые, впрочем, легализуют любое содержание. В итоге сюрреалистические работы Сальвадора Дали писатель нарекает «фабрикой изощренной пошлости», Барселону – «сочетанием мифа и санузла», а русскую кухню – восстающим из мертвых Лазарем.

Выбор жанра путевых заметок, кажется, очевиден:

замкнутая на себе национальная культура противостоит универсальности, к которой стремится любая империя посредством своих адептов – церкви, школы, телевидения.

Драма Гениса в том, что он пытается познать мир, который, как пазл, сложен из цельных кусочков чужого опыта. Собранная из них книга напоминает не ожившую Галатею, а Франкенштейна. В Англию Гениса можно не ездить – достаточно прочитать Диккенса и Конан Дойля, Италия подчинена кинематографическим опусам Феллини, Испания – Сервантесу и корриде, а Германия – Гофману.

Лишенные конфликта путевые эссе Гениса близки галантной живописи XVIII века больше, чем отяжеленной социальным контекстом прозе.

Точкой, организующей повествование, в них является сам автор, прячущийся то под маской посла «бывшей литературной сверхдержавы» или «любознательного варвара», то – за образом гоголевского Башмачкина.

В сведенную до простейших формул культуру, какой ее преподносит Генис, хочется играть: конструировать из ее кубиков новые миры и разрушать старые одним неуклюжим движением. Именно это он и проделывает: Рембрандт у Гениса притворяется то Достоевским, то Бетховеном. Чехов – становится созвучным Шопену и Вермееру.

Проза Гениса, таким образом, удерживается на плаву за счет простейших сравнений, сопоставлений, подобий.

Мучимый «ностальгией по чужому прошлому», Генис конструирует собственную империю духа, основанную на мысли, что «реальности нет вовсе». В его Флоренции до сих пор сжигают за гомосексуализм, а в Вероне живут и здравствуют Ромео и Меркуцио. Америка мнит себя тираном от культуры, а Каталония и Шотландия – ее диссидентами. «Всякая империя живет лишь до тех пор, пока она в себя верит» – резюмирует Генис; актуальнее вывода, пожалуй, сейчас и не придумаешь.

Цивилизация

Цивилизация