Давно замечено: если вам кажется, что из какой-либо ситуации существуют лишь два возможных выхода, жизнь непременно придумает нечто третье, чего вы и вообразить не могли. Что-то подобное произошло с участниками одного футурологического спора, популярного в 90-е годы минувшего века и в самом начале века нынешнего. Речь идет об известной дискуссии сторонников «конца истории», провозглашенного американским философом Фрэнсисом Фукуямой, и концепции «столкновения цивилизаций», сформулированной в ответ ему Сэмюэлом Хантингтоном.

Вкратце напомню что к чему. Фукуяма утверждал, что после краха коммунистической системы не осталось серьезных препятствий для глобального торжества либеральной демократии западного типа: «То, что мы видим, – это не конец «холодной войны» или определенного периода послевоенной истории, а конец истории как таковой — конечный пункт идеологической эволюции рода людского и универсализация западной либеральной демократии как окончательной формы правления, достигнутой человечеством». Хантингтон противопоставлял этому куда более мрачное видение будущего человечества, разорванного конфликтующими цивилизациями, которых он насчитывал девять. Можно сказать, что речь шла о вечном споре оптимистов и пессимистов, вынесенном на уровень геополитики, культурологии и футурологии.

2011 год принес новый поворот сюжета, который делает бессмысленным сам этот 20-летний спор. Мир, похоже, пошел по третьему пути, причем обе стороны дискуссии оказались правы и неправы одновременно.

«Арабская весна» показала, что стремление к демократии характерно и для исламского мира. Какое будущее ждет плоды «арабской весны», не знает, конечно, никто. Но совершенно не обязательно оправдаются предположения о том, что нынешняя ситуация недолговечна и в скором будущем сменится новым авторитаризмом – на сей раз, видимо, фундаменталистским. Ведь исламский Восток якобы органически склонен к деспотии. Так ли это? Ведь и Европа конца XVIII века (за исключением Британии, Швейцарии и умирающей Речи Посполитой) являла собой собрание авторитарно-монархических режимов разной степени деспотизма. Однако последующие несколько десятилетий кардинально изменили ситуацию. Почему не предположить, что и арабские страны вступили в период своей истории, аналогичный европейской эпохе буржуазных революций? Тем более что главной причиной «арабской весны» стали структурные изменения в тамошних обществах (рост численности среднего класса и развитие городской цивилизации при одновременном включении в политическую жизнь все более широких слоев населения), в чем-то напоминающие социальные процессы в Европе накануне периода революций и становления демократии.

Но эта демократия совсем не обязательно будет похожа на западную и, вопреки Фукуяме, вряд ли будет соответствовать канонам либерализма.

Примером такой демократии уже сейчас является Турция, управляемая умеренно исламистской Партией справедливости и развития. (Кстати, ее называют в качестве политического ориентира египетские политики, близкие к «Братьям-мусульманам» (организация запрещена в России), и победившая на выборах в Тунисе партия «Эн-Нахда»). Лидер турецких исламистов премьер-министр Реджеп Эрдоган претендует на то, чтобы войти в историю как второй Кемаль Ататюрк – или в каком-то смысле анти-Ататюрк. Основатель Турецкой Республики заложил основы светского режима и провел реформы в прозападном духе, опираясь на поддержку армии и систему жестко контролируемой «управляемой демократии». Нынешний же премьер, с одной стороны, демонтирует последние ограничения, наложенные на турецкую демократию военными, а с другой, опираясь на консервативное провинциальное большинство турецкого общества, возвращает в общественную жизнь страны все больше традиционалистских и религиозных элементов, когда-то изгнанных из нее ярым западником (но не либералом) Ататюрком.

Позволю себе предположить: нелиберальные демократии – это всерьез и надолго, и остальному миру, прежде всего западному, предстоит научиться жить и взаимодействовать с ними. Это общества, в которых соблюдаются такие базовые принципы демократии, как плюрализм и конкуренция политических сил, выборность и сменяемость государственных лидеров и институтов, но совершенно не обязательно почитаются те права и свободы, которые стали неотъемлемой частью либеральной демократии западного типа – скажем, права религиозных или сексуальных меньшинств. С точки зрения гуманиста, это прискорбно, но вряд ли абсолютное большинство египтян или турок способно во мгновение ока превратиться в рафинированных либералов. Последнее, однако, не означает, что это самое большинство с радостью посадит себе на шею очередного диктатора.

Приход нелиберальных демократий может означать, как это уже произошло в Ираке, опасную нестабильность и усиление радикальных настроений, по крайней мере на какое-то время. Но в мире, лишенном как колониальных империй, так и обманчивой геополитической стабильности времен «холодной войны», это, видимо, неизбежно. Свобода в чем-то всегда опаснее рабства.

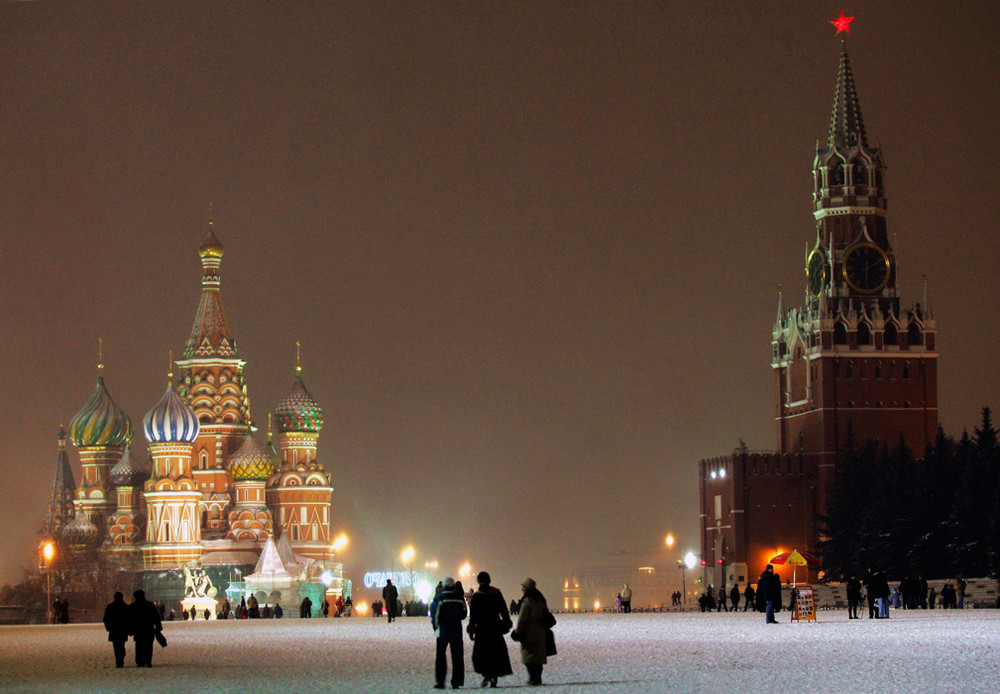

Россия, с ее нынешним социальным брожением, вполне может вписаться в наметившееся триумфальное шествие нелиберальных демократий. Хотя культурно и исторически Россия куда ближе Европе, чем Турция или Тунис, взгляды и настроения россиян ощутимо отличаются от европейских, а сам спор о цивилизационной принадлежности России, длящийся уже лет двести, трудно считать законченным. Если судить по результатам многолетних исследований Левада-центра, граждане России – последовательные демократы: доля тех, кто считает, что стране нужна демократия, в последнее десятилетие колеблется между половиной и двумя третями (тех, кто полагает, что демократия не для России, куда меньше – примерно четверть). Тем не менее у россиян нет аллергии на авторитаризм: тех, кто считает недопустимым ни при каких обстоятельствах сосредоточение всей власти в руках одного человека, в последнее десятилетие было не более 20%. При всем критическом отношении значительной части населения к состоянию дел в государстве, (не)соблюдению действующих законов, коррупции и т. п., идея государственного патернализма в России неизменно популярна. С утверждением «государство должно заботиться о всех своих гражданах, обеспечивая им пристойный уровень существования» соглашались в последние годы от 63 до 71% опрошенных. Более либеральный вариант «государство должно устанавливать единые для всех правила игры и следить за тем, чтобы они не нарушались» поддержали от 19 до 25%.

Характерны в этом отношении и те (пока немногочисленные) программные положения нынешней разнородной гражданской оппозиции, которые озвучиваются ее лидерами как на недавних митингах, так и в разного рода выступлениях он- и офлайн. (Наиболее яркий пример – обошедшая рунет дискуссия Алексея Навального и Бориса Акунина). Большинство из них – преобразование избирательного законодательства, реформа судебной системы и правоохранительных органов, военная реформа, восстановление выборности губернаторов и проч. – касаются именно государственных институтов. О местном самоуправлении, налоговой системе, дебюрократизации всех сторон жизни – вообще о том, чтобы общество не замыкалось в такой степени на государство, говорится гораздо меньше.

Общая логика рассуждений реформистской части общества, похоже, соответствует традициям русских реформаторов со времен Сперанского, а то и более ранних, согласно которым для улучшения нравов в России достаточно преобразовать в нужном духе государственное устройство.

Не то чтобы это совсем не было правдой, но это лишь часть правды, которая вдобавок больше говорит об образе мыслей реформаторов, чем о реальных путях реформ.

К перечисленному стоит приплюсовать еще несколько констант российского общественного мнения. Это традиционно низкий уровень доверия парламентской власти и политическим партиям при, напротив, относительно высоком рейтинге таких институтов, как глава государства, армия и православная церковь. Это высокая степень персонификации политики – когда политические силы и их лидеров оценивают в основном не по программным заявлениям и идеологическим установкам, а скорее, по их (чаще предполагаемым) личным качествам, то есть публичным образам. Это глубокая приверженность идее российской великодержавности (на вопрос фонда «Общественное мнение» о том, должна ли Россия стремиться к тому, чтобы стать самой влиятельной страной в мире, положительно ответили 82% опрошенных). Это нарастающее раздражение и недоверие по отношению к Западу, прежде всего США, при позитивных оценках экономических достижений и уровня жизни западных стран. Это преобладающие консервативно-традиционалистские подходы к некоторым знаковым социальным явлениям (смертная казнь, легализация наркотиков, однополые браки).

Если попытаться составить из всего перечисленного портрет «идеальной России», в которой было бы уютно жить большинству ее нынешних граждан, то получится картина, не столь уж далекая от России Владимира Путина. Но не той, которая есть в наличии, а той, которую 12 лет назад обещал моложавый начинающий президент РФ. С «диктатурой закона», «равноудаленностью» крупных предпринимателей от государственной власти, эффективными социальными программами, довольно живой парламентской жизнью и политически разнонаправленными ведущими СМИ. Это не была бы либеральная демократия западного типа: Россия не Запад не в последнюю очередь потому, что, как и Турция, не чувствует себя Западом. Но это была бы качественно иная страна.

Цивилизация

Цивилизация