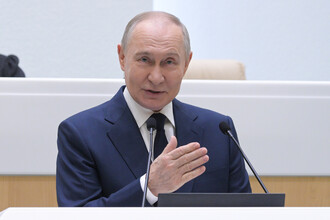

Как недавно сообщили сразу несколько источников, у кремлевских политтехнологов появились сложности при подготовке программы для очередного президентского срока Владимира Путина — прежде всего, в части продуцирования «образа будущего». Мне интересно, чем завершатся эти усилия, так как сама задача представляется невыполнимой — и по нескольким причинам.

Стоит начать с того, что образ будущего, применимый для целей политической деятельности, должен быть, с одной стороны, конкретным и достижимым (иное просто бессмысленно предлагать не слишком-то пресыщенным жизнью людям, особенно в условиях экономического кризиса) и, с другой, иметь осязаемый временнóй горизонт («Программу-2250» не предлагать). В этом состоит первая проблема разработчиков.

Одна ее сторона — в том, что за последние пятнадцать лет мир изменился намного значительнее, чем Россия. Достаточно сравнить фотографии Москвы и, например, Шэньчжэня (Дубая, Стамбула, Сингапура, даже Лондона) конца 1990-х и середины 2010-х; проехать на скоростном поезде из Москвы в Петербург и из Пекина в Шанхай; даже заказать в онлайн-магазине товары в Екатеринбурге или в Сан-Франциско.

Поэтому важнейшим элементом «образа будущего» должна быть скорость перемен, хотя бы «догоняющих», а Россия должна развиваться быстрее, чем, по крайней мере, она развивалась в 2000-е годы.

Однако ничего подобного в нынешних экономических и внешнеполитических условиях не получится; поэтому придется либо лгать относительно возможности достижения тех или иных ориентиров, либо (что вероятнее) относить их на такой срок, который никого не способен вдохновить. Проблема горизонта особенно важна сегодня, когда люди то и дело задумываются о 2024-м: если он не будет отодвинут, то я не представляю, что удастся вложить в такой проект.

Другая сторона той же проблемы — это степень конкретизации.

Образ будущего не может быть процессом — а вся российская власть живет не достижениями, а их ожиданием.

Я не помню случая, когда бы очередная программа принималась после выполнения предшествующей, а не в середине ее срока действия: отчитываться-то об успехах не получается. Вся Россия последних лет — это процесс. Госкорпорации и чиновники живут не на результатах, а на «потоках»; главные политические проекты последних лет — Украина и Сирия — не приближаются к решению, а становятся бесконечными; пропаганда умело выбирает темы, которые можно обсуждать через десятилетие с такой же пеной у рта, как и сегодня.

Риторика постоянной борьбы, «известных сил», «освоения средств», повышения уровня и улучшения качества — это не риторика модернизации, которая способна привести к воплощению ориентиров, несомненно обязанных присутствовать в образе будущего. Поэтому, мне кажется, конкретики ни в контурах, ни в сроках достичь не удастся; образ не сложится.

Следующим важным моментом является прямое отрицание созданием образа будущего всей «идеологической работы» последних лет, которая была ориентирована на популяризацию концептов стабильности и консерватизма. Тут можно даже не рассуждать слишком подробно, чтобы понять: если основной задачей является поддержание стабильности, т.е. отсутствие явных перемен, которые могут вывести систему из состояния равновесия, то странно было бы ожидать серьезных отличий будущего от настоящего (да и не только ожидать, но, скорее всего, даже желать таковых). Тем более этот вопрос не может не встать, если речь заходит о консерватизме, который все чаще воплощается в России в самом откровенном мракобесии, предполагающем максимальное подавление рациональности.

Нельзя руководить движением страны в направлении цифровой экономики или внедрения прорывных технологий в биоинженерии, неделями пропадая на Валааме. Как искрометно заметил не слишком давно сам Владимир Владимирович, «если бы у бабушки были внешние половые признаки дедушки, она была бы дедушкой».

Я бы сказал, что, если будущее построено на прочной основе консерватизма, оно обязательно окажется прошлым.

Хорошо известно, что любая модернизация предполагала образы будущего — но это будущее всегда ярко и отчетливо противопоставлялось прошлому; чем сильнее было противопоставление, тем удачнее оказывались реформы и преобразования. Удачный образ будущего напоминает балансирующие качели: чтобы одна их сторона привлекательно поднялась, вторая должна быть максимально принижена, а центральный крепеж (т.е. настоящий момент) вообще должен рассматриваться не более как техническая точка отсчета.

Однако я менее всего готов поверить в то, что в Кремле готовы девальвировать героическое прошлое (от Александра Невского до Константина Черненко) и ради описания проекта будущего забыть о якобы существующих достижениях в настоящем. «Наклонить» вниз опыт ни последних пятнадцати лет, ни предшествующих столетий не получится — и, следовательно, и картины «сияющих вершин» не возникнет.

История показывает: ни один привлекательный образ будущего не строился без дегероизации прошлого и критического отношения к настоящему, но власть на наших глазах занималась практически исключительно историей, а не развитием, и вряд ли она сменит вектор — тем более что особо заботиться о популярности первого лица сегодня не нужно.

Наконец, крайне важным является вопрос об адресатах программы. Все более заметно: Кремль начинает склоняться к обращению к молодежи («додвадцатилетнему люду», как говорил Владимир Маяковский) — как бы вспоминая слова пролетарского поэта о том, что «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Однако, мне кажется, именно в общении с этим поколением власть столкнется с самыми большими сложностями.

Пока у Владимира Путина было две «реперные точки». Первая — это 1990-е годы, которые не должны вернуться вспять. Для того чтобы эта мысль резонировала, нужна когорта 50–60-летних: тех, кто вошел в период перемен в 30-летнем возрасте и чья начинавшаяся советская карьера оказалась порушена.

Вторая, проявившаяся позже первой, это героизация СССР, преклонение перед усилиями и достижениями прежних поколений. Она рассчитана, с одной стороны, на граждан пожилого возраста, которые не могут не быть рады признанию их заслуг, и на самых юных, никогда не живших в Советском Союзе и воспринимающих его как сказку. Однако наиболее активную когорту — молодежь от 18 до 30 — ни 1990-е, ни советские времена никак не вдохновят: в сознательном возрасте они помнят только Путина.

Конечно, эта часть общества наиболее восприимчива к образу будущего, но есть две проблемы. С одной стороны, они более всего требуют перемен, как это привычно для молодежи, а власть не может не только их предложить, но даже озвучить (в противном случае она оттолкнет гораздо более многочисленные слои электората, уже воспитанные пропагандой в иной парадигме).

С другой стороны, современные 25-летние в юные годы приобщились к относительно высокому уровню потребления 2000-х — и, что еще важнее, к темпам его повышения. Для них (если не касаться «сакрального» Крыма, куда их не очень-то и тянет) последние шесть лет вовсе не выглядят привлекательно. Более того, эта возрастная когорта ныне начинает самостоятельную жизнь, наблюдая в ней массу проблем и сложностей, — и я не очень понимаю, чтó российская политическая элита сможет ей предложить.

Иначе говоря, по-настоящему серьезный образ нового будущего практически противопоказан действующему электорату и вряд ли способен привлечь на сторону президента новый.

Российская политика во все времена была крайне персонифицирована, и наши годы — не исключение. Эта персонификация, при ее очевидных недостатках, имела и достоинство: смена персоны могла компенсировать отсутствие глубинных и назревших перемен в системе. Советский народ действительно поддерживал и смену Хрущева Брежневым, и появление Андропова, и назначение Горбачева.

Популярность Путина в начале 2000-х была столь высока не только из-за войны в Чечне, сколько из-за усталости от Ельцина.

Медведев в 2008-м тоже порождал надежды с его модернизацией и перезагрузкой, сохранявшиеся до 2011-го. Будущее не может строиться людьми из прошлого — и поэтому самая привлекательная (и самая безобидная для власти) его версия состоит в постоянном появлении новых лиц «у руля» прежней системы. В 2018 году эта опция не входит в перечень обсуждаемых вариантов — и этот момент делает проблему разработки образа будущего еще более сложной.

Цивилизация

Цивилизация