Господи, как же я его люблю. Прежде всего его натюрморты.

Нет, я и его картину «Тревога» люблю, хотя к ней сюжетно всегда был равнодушен, теперь «кожно» тоже могу оценить. (Тревожно. Кожно-тревожно. Невозможно кожно-тревожно. Такие вот, Боже ты мой, плохие стихи.) Но прежде всего я начал любить его натюрморты.

Странный стакан, как будто немного сужается кверху (может, тогда такие и производили?): в нем вода преломляет видимый за стеклом и водой виноград, а сам непреломленный виноград похож на зеленоватые янтарные бусы.

Художник слегка сетовал на то, что у мастеров Высокого Возрождения что-то не то случилось с синим цветом. «Застопорился». Вот лежит его легендарная селедка на божественном синем, сине-голубом – то ли на лоскуте, то ли бумаге. Сама скатерть – точно бумага, теплая, розовая. Чем его синий цвет лучше, чем цвет у Леонардо да Винчи?

Ты, вспоминая все виденные картины в Уффици и в Лувре, не можешь понять суть претензий.

Что ему не нравится в синем у Микеланджело?

А он, оказывается, у того уже не больше, чем «нейтральная масса для достижения светотеневого рельефа». И Леонардо уже не ценит цвет. Свет, вот что он тоже возводит в центр задач живописной вселенной.

В его критике Рафаэля тебе нравится слово «безразличит»: «Рафаэль безразличит краску, в нем отсутствует доминирующий цвет, устанавливающий перекличку с другими, его трехцветие передвигается к фиолетовой части спектра». (Господи боже ты мой, если бы тебе научиться так различать цвета и оттенки, как нашему мастеру.)

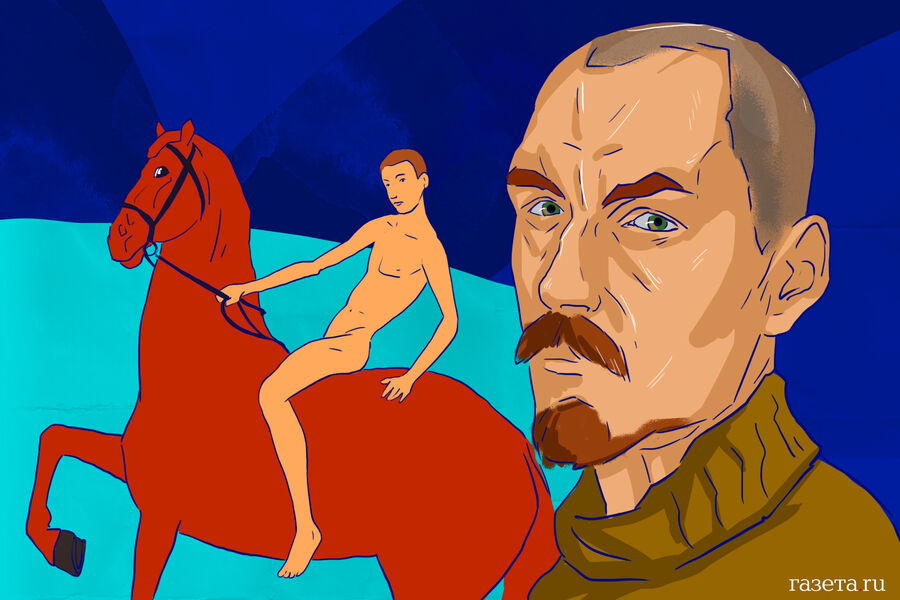

...Петров-Водкин родился 5 ноября по новому стилю. Он стал взрослым и знает теперь, как мало медицина последнего времени, которое он застал (теперь-то целая отрасль в этом направлении работает), уделяла внимания воздействию цвета на организм человека. И это при том, что у многих народов работа с цветом была еще в XVII веке широко известна.

Именно в этом веке где-то в Северной Африке заболел странной болезнью один правитель. Вся его жизнь превратилась в кошмар. Как следствие, в кошмар превратилась и жизнь его подданных. Расправы, казнь жен из гарема, военные авантюры. Но ничто не могло вылечить странное удрученное состояние духа властителя. Пока среди пленных не нашелся один врач, который предложил оригинальное лечение.

Все сперва в комнате, затем во дворце и уже как итог – в самом городе (когда болезнь стала отступать и правитель смог выходить на улицу) было выкрашено в синий цвет. И мебель, и стены, и все предметы (только представить себе – какой-то ранний Пикассо или частичный Рерих). И город теперь стоит весь синий – и даже небо кажется тяжелым из-за этого контраста с чистой синевой городских зданий. Среди таких улиц, писал Петров-Водкин, «испытываешь легкость в движениях, не чувствуешь удручения от жары, и четче, яснее думается в его расцветке».

Не успокаивающий никого синий цвет в «Тревоге» присутствует в глубоких тревожных ночных окнах, куда всматривается мужчина, глава семьи, в юбочке девочки, которой положила руки на плечи мать, в тапочках самой матери, в комке ткани на столе и в редких квадратиках на стеганном одеяле спящего в кроватке младенца. (На переднем плане в левом углу – табурет. На табурете скомканная газета. Там можно прочитать «Крас...ая ...та» (заломы бумаги мешают прочесть название правильно). Сама картина называется «1919 год. Тревога». Но такое ощущение, что речь идет о другом годе. Время написания – 1934-й.)

И все-таки повторю: ничто меня так не завораживает, как именно его натюрморты.

Вот «Натюрморт с зеркалом». Написанный в 1919 году. Но куда там делась тревога?

Зеленое сукно, на нем прямоугольное зеркало в коричнево-красноватой раме, в зеркале отражается что-то такое же прямоугольное, и еще раз, проводя неправильную диагональ. Рядом изящная, как будто из ушедшей навсегда жизни, позолоченная ложечка. И опять листок мятой бумаги. (Как же он любил неровные сгибы бумаги.) И что-то прекрасное стеклянное рядом. Пустая чернильница? Пустой флакон от духов? Хрустальный гробик судьбы?

И вдруг – сразу утро. «Утренний натюрморт». Летнее солнце, букет полевых цветов. Начищенный до блеска самовар, в его отражении – белый кот, которого я вообще заметил через лет десять знакомства с этой картиной. Два яйца, простое и золотое. Стакан чая на блюдце. Снова ложка. И голова собаки. Собака рыжая. Выглядывает что-то – вероятно, невидимого мне сперва кота. Но она-то видит. И все залито какой-то радостью, желтым ее, охристым светом.

Стол, самовар и сперва незамеченный кот представлены нам в какой-то слегка искаженной сферической перспективе.

... Как утверждал сам Петров-Водкин, он увидел этот немного не «тот» мир, когда однажды упал на землю. Он увидел мир совсем не таким, каким видел его раньше. Даже качаясь на качелях. Но сейчас он его увидел сферически: он увидел землю как планету.

«Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, – я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной, и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене. Тогда я, конечно, не учел величины открытия, только испытал большую радость и успокоенность за мою судьбу пред огромностью развернувшегося предо мной мира».

Так начинается понимание, так начинаются стихи, так начинаются натюрморты.

И только в картине «Новоселье» (1937 год) нет этой сферичности. Или мне так только кажется? Все равно вроде зеркало как будто «втягивает» в себя центр картины. Нет? Надо спросить у художников.

И еще я не понял, рассматривая в детстве эту картину, ее репродукцию, что невесело, видимо, для прежних хозяев это чужое новоселье. Да их тут и нет. Только новые жильцы.

Очень пестрая толпа, им бы никогда тут не очутиться, не ходить по этому паркету, однако вот ходят. Высокие потолки, вид на Неву, на Петропавловскую крепость. Чужие чьи-то вещи, явно не их, недавно пришедших. Стул с гнутыми ножками. Бархатное кресло. А вот табурет они, скорей всего, принесли из кухни. Чуждые им всем картины с голыми античными торсами. И – что-то выдранное из маленькой рамы (кто-то считает из искусствоведов, что это иконка – ну не знаю). И как рифма к пустой рамке – один забитый квадрат окна пролетарской фанерой.

Что стало с прежними хозяевами? Где они?

Мальчик в голубой рубашке кормит попугая в клетке. Если попугай еще не околел, значит, хозяева были «исключены» из этой квартиры недавно.

Кстати, и сама картина была исключена. Жюри выставочного комитета «Индустрии социализма» в 1939 году отказалось экспонировать это полотно.

Но я уже говорил – это все не мое.

Мое – это селедка на сине-голубой мятой бумаге, пространство Эвклида, белый кот в отражении самовара, зеркало на столе, отражающее потолок, вода в желтоватом стакане, коробок спичек, повернутый алой или синей своей стороной, серебряная уцелевшая ложка, белая сирень.

Господи, как я люблю натюрморты Петрова-Водкина. Дай ему в Твоем раю, в вечный праздник его дня рождения, сферически искаженный стол, божественный синий цвет, краешек стула, яблоко и виноград. И покой, покой, конечно. Покой и селедку.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Цивилизация

Цивилизация